面向遥感大数据的地学知识图谱构想

|

王志华(1988— ),男,河南信阳人,副研究员,主要从遥感地学分析研究。E-mail: zhwang@lreis.ac.cn |

收稿日期: 2020-10-22

修回日期: 2020-12-09

网络出版日期: 2021-03-25

基金资助

国家自然科学基金项目(41901354)

国家自然科学基金项目(41671436)

国家自然科学基金项目(41890854)

版权

Geographic Knowledge Graph for Remote Sensing Big Data

Received date: 2020-10-22

Revised date: 2020-12-09

Online published: 2021-03-25

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41901354)

National Natural Science Foundation of China(41671436)

National Natural Science Foundation of China(41890854)

Copyright

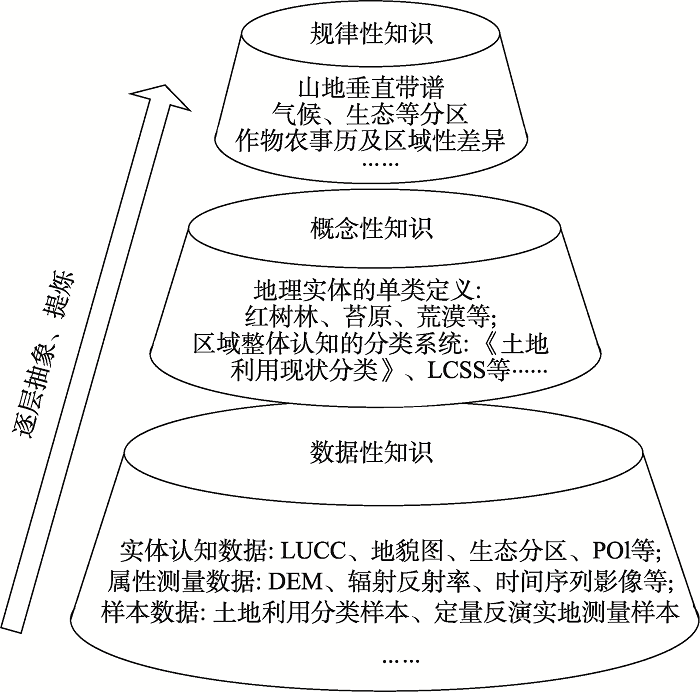

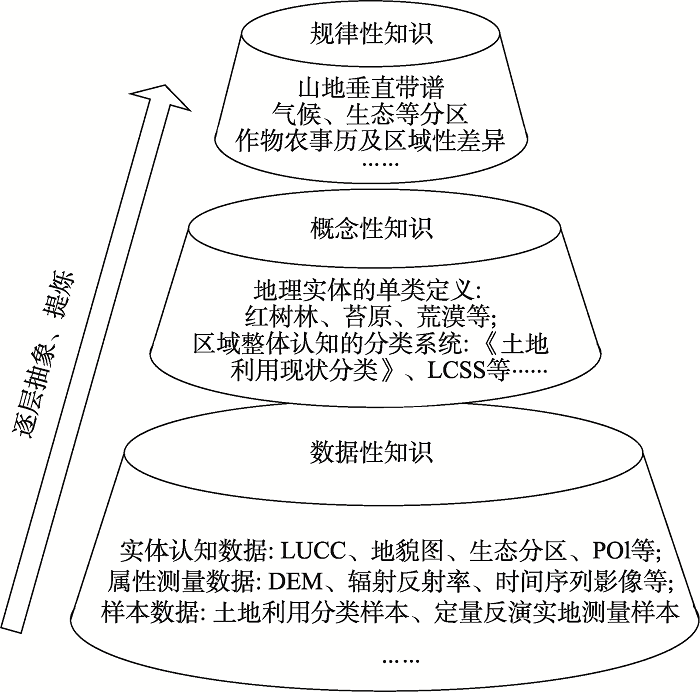

由于地球表面的时空异质性与复杂性,传统从遥感影像具有的信息特征出发,构建智能解译算法解决遥感地学认知的思路在应对面向全球的海量遥感大数据分析时,其精度和地学实用性已触及瓶颈。为此,本文从地学知识为核心的角度出发,结合当前知识图谱理论的发展,提出一种新的面向遥感大数据分析的地学思维构想——地学知识图谱。本构想将地学知识的概念进行重构,依次划分为数据性知识、概念性知识和规律性知识3个层次,并分别利用图模型的节点和边进行统一化表达和关联,打通不同层次地学知识间的反馈迭代与更新,在此基础上赋予地学知识图谱分析遥感大数据分析时知识的查询检索、知识推理、动态校正、拓展更新等功能。其中,如何构建具有多尺度、高维度特征的地理实体以及大体量、异质性的知识层级间的关联推理是地学知识图谱构想实现的关键难点。得益于知识的分层次和图模型结构的统一化表达,提出的地学知识图谱构想在促进遥感大数据时代背景下的地学知识精准化,提升遥感大数据解译精度和地学实用性,深化地学规律认知等方面应该具有广阔的前景。

王志华 , 杨晓梅 , 周成虎 . 面向遥感大数据的地学知识图谱构想[J]. 地球信息科学学报, 2021 , 23(1) : 16 -28 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2021.200632

Due to the temporal and spatial heterogeneity of the complex earth's surface, the traditional idea of developing new intelligent interpretation algorithms to solve the remote sensing geoscience cognition based on the features of remote sensing images has hit the bottleneck in terms of accuracy and geographic usage when analyzing remote sensing big data. To overcome the bottleneck, we proposed the Geographic Knowledge Graph (GKG) that based on the geographic knowledge to analyze the remote sensing big data, which is inspired by the recently proposed Knowledge Graph from the geographic perspective. It expands the concept of the geographic knowledge and classifies the geographic knowledge into three levels: Data knowledge, conception knowledge, and regularity knowledge. Then, it represents and connects all geographic knowledge in Graph by nodes and edges and realizes the feedback iteration and update between different levels of the geographic knowledge. This representation enables GKG to perform well at knowledge inquiring, reasoning, calibration, and expanding. How to construct multiscale high-dimension geo-entities and how to connect different levels of the geographic knowledge with heterogeneous features are two key technologies. These functions make GKG promising in refining existing geographic knowledge in the era of remote sensing big data, promoting remote sensing interpretation accuracy and geographic usage, and promoting the development of geoscience.

| [1] |

李德仁, 张良培, 夏桂松 . 遥感大数据自动分析与数据挖掘[J]. 测绘学报, 2014,43(12):1211-1216.

[

|

| [2] |

郭华东, 王力哲, 陈方 , 等. 科学大数据与数字地球[J]. 科学通报, 2014,59(12):1047-1054.

[

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

周成虎, 骆剑承 . 高分辨率卫星遥感影像地学计算[M]. 北京: 科学出版社, 2008.

[

|

| [14] |

宫鹏 . 对遥感科学应用的一点看法[J]. 遥感学报, 2019,23(4):567-569.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

阎守邕 . 遥感影像群判读理论与方法[M]. 北京: 海洋出版社, 2007.

[

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

张百平, 周成虎, 陈述彭 . 中国山地垂直带信息图谱的探讨[J]. 地理学报, 2003,58(2):163-171.

[

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

陈军, 陈晋, 廖安平 , 等. 全球30 m地表覆盖遥感制图的总体技术[J]. 测绘学报, 2014,43(6):551-557.

[

|

| [26] |

|

| [27] |

杨晓梅 . 遥感影像的地学理解与分析[D]. 北京:中国科学院地理研究所, 1999.

[

|

| [28] |

陈述彭, 赵英时 . 遥感地学分析[M]. 北京: 测绘出版社, 1990.

[

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

吴田军, 骆剑承, 夏列钢 , 等. 迁移学习支持下的遥感影像对象级分类样本自动选择方法[J]. 测绘学报, 2014,43(9):908-916.

[

|

| [35] |

陈述彭, 岳天祥, 励惠国 . 地学信息图谱研究及其应用[J]. 地理研究, 2000,19(4):337-343.

[

|

| [36] |

张洪岩, 秦承志, 周成虎 , 等. 试论地学信息图谱思想的内涵与传承[J]. 地球信息科学学报, 2020,22(4):653-661.

[

|

| [37] |

廖克 . 地学信息图谱的探讨与展望[J]. 地球信息科学学报, 2002,4(1):14-20.

[

|

| [38] |

齐清文 . 地学信息图谱的最新进展[J]. 测绘科学, 2004,28(6):15-23.

[

|

| [39] |

张荣群 . 地学信息图谱研究进展[J]. 测绘科学, 2009,34(1):14-16,24.

[

|

| [40] |

骆剑承, 吴田军, 夏列钢 . 遥感图谱认知理论与计算[J]. 地球信息科学学报, 2016,18(5):578-589.

[

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

[

|

| [44] |

陆锋, 余丽, 仇培元 . 论地理知识图谱[J]. 地球信息科学学报, 2017,19(6):723-734.

[

|

| [45] |

蒋秉川, 万刚, 许剑 , 等. 多源异构数据的大规模地理知识图谱构建[J]. 测绘学报, 2018,47(8):1051-1061.

[

|

| [46] |

刘俊楠, 刘海砚, 陈晓慧 , 等. 面向多源地理空间数据的知识图谱构建[J]. 地球信息科学学报, 2020,22(7):1476-1486.

[

|

| [47] |

许珺, 裴韬, 姚永慧 . 地学知识图谱的定义,内涵和表达方式的探讨[J]. 地球信息科学学报, 2010,12(4):496-502,509.

[

|

| [48] |

中华人民共和国国土资源部. GB/T 21010-2017·土地利用现状分类[S], 2017.

[ Ministry of Land and Resources, PRC. GB/T 21010-2017·Current Land Use Classification[S]. ]

|

| [49] |

闾国年, 俞肇元, 周良辰 , 等. 地理实体分类与编码体系的构建[J]. 现代测绘, 2019,42(1):1-6.

[

|

| [50] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |