学科交叉驱动的地图思维演化

|

任 福(1976— ),男,内蒙古包头人,博士,博士生导师,教授,主要从事行业专题地图服务、智能制图、地理信息工程等方面研究。E-mail: renfu@whu.edu.cn |

收稿日期: 2023-12-12

修回日期: 2024-01-15

网络出版日期: 2024-03-26

基金资助

国家自然科学基金项目(42071448)

Interdisciplinary-Driven Evolution of Map Thinking

Received date: 2023-12-12

Revised date: 2024-01-15

Online published: 2024-03-26

Supported by

National Natural Science Foundation of China(42071448)

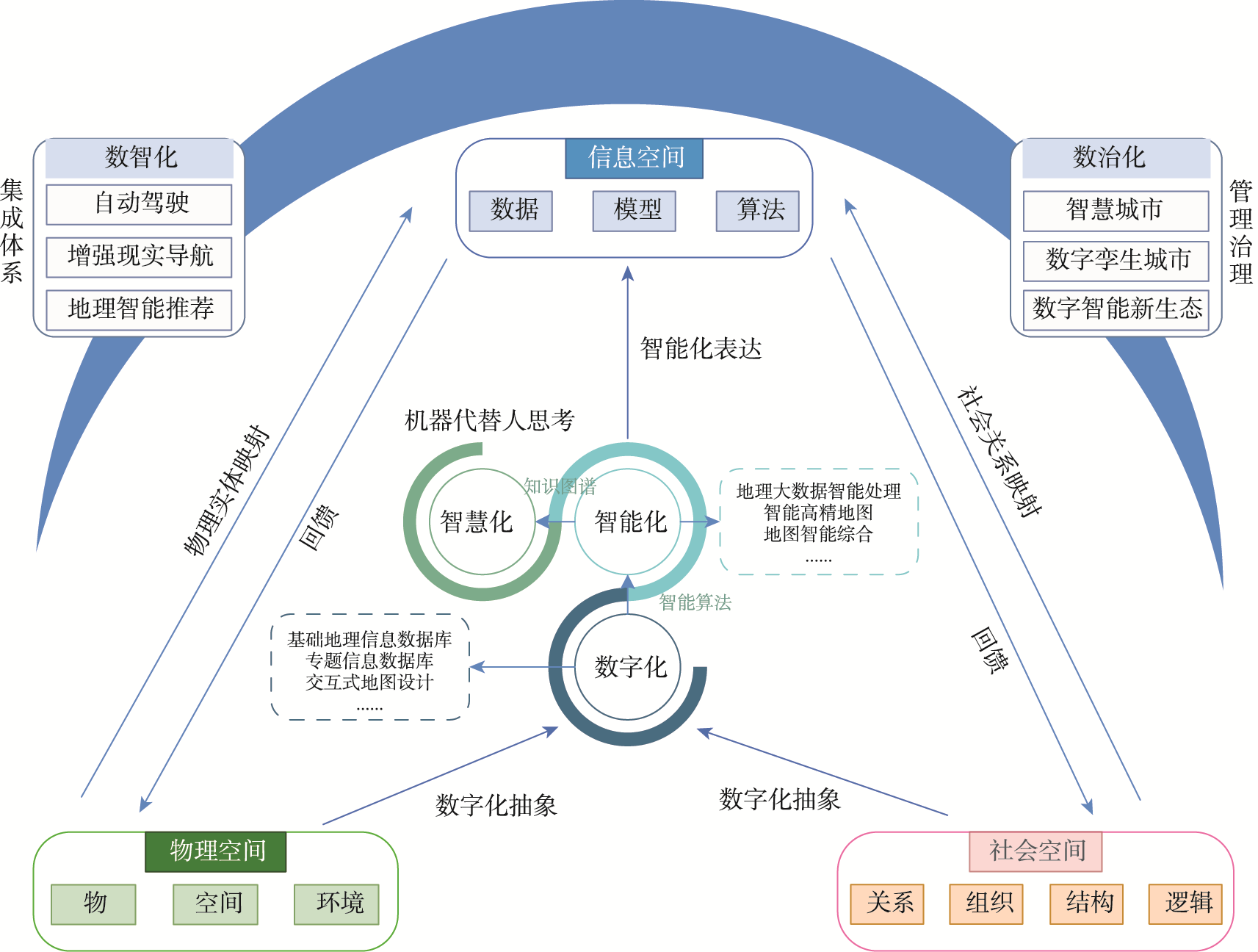

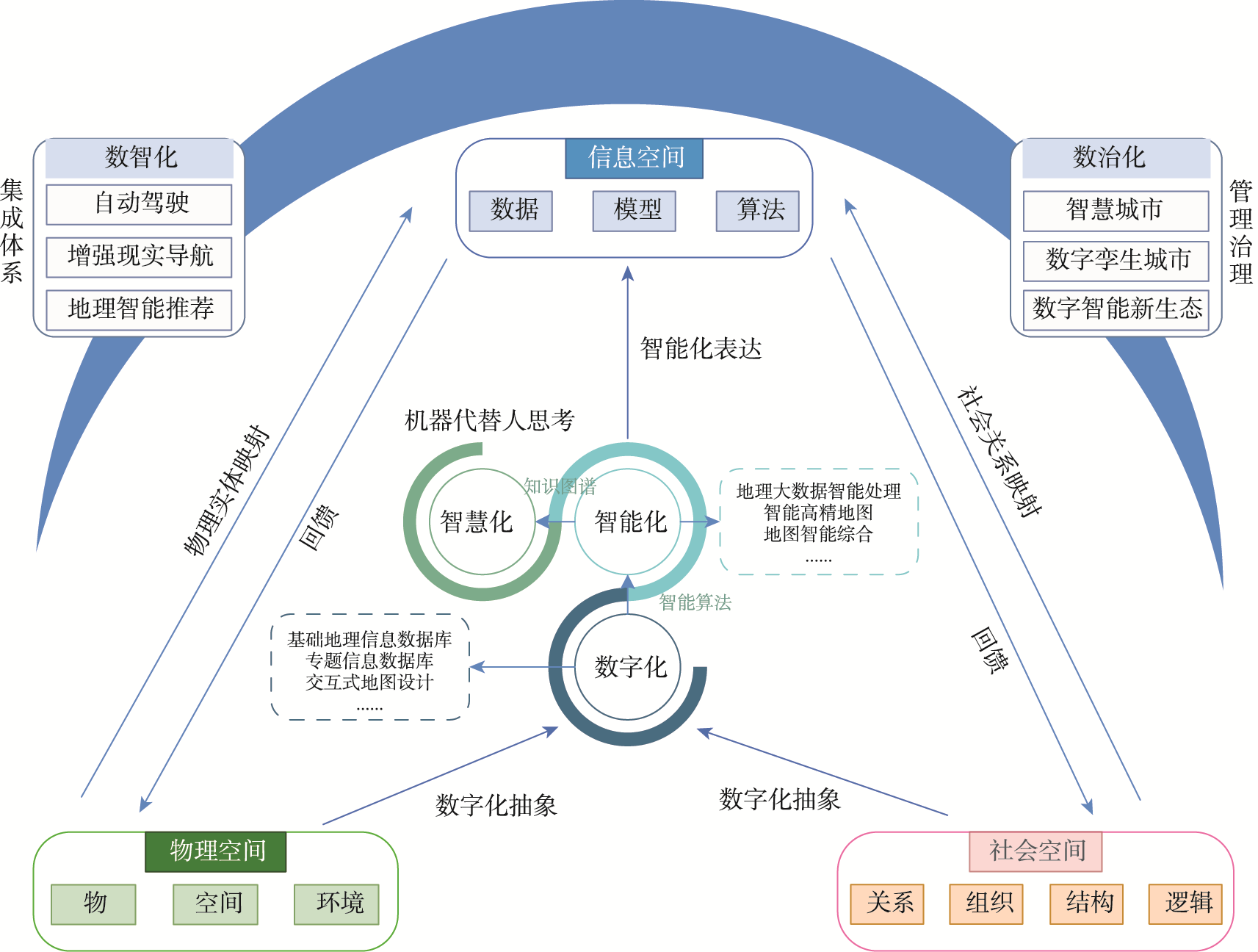

信息通讯技术时代,地图表达对象已着眼于物理空间、社会空间以及信息空间组成的三元空间。伴随“数字化”“智能化”和“智慧化”等信息化阶段的演进,地图学知识体系也随之发生着深刻变化。在此过程中,地图思维演化成为认识、理解和构建空间思维的重要途径,可以具体提炼为“数-形-图-谱”4种思维方式。“数思维”是对传统二元空间中地理实体和现象的定量化描述和表达,追求空间描述的“精度和准确”;“形思维”是“数”的符号映射,以可视化形式承载人类的地理学洞察力,看重“相似与保真”;“图思维”进一步完成区域事象之间关系和结构的抽象,形成意义整体,是建立“地图/GIS+行业应用”的思维基础,其基本路径涵盖隐喻启示、泛化表达和知识链接;“谱思维”是按照对象的类别或系统,采取某种特征将一系列地图编辑起来,形成具有动态演化特征的概念体系。多学科驱动下,地图“数-形-图-谱”4种思维方式在语法特征、语义功能、语用特征、实现路径、表达类型和关键技术方面都存在着显著的差异性。测绘科学更多立足于地图“数-形”思维,重在科学量度和表达地理要素的空间分布;地理学更加偏向于“图-谱”思维,重在揭示地理现象的规律与机制。

任福 , 王昭 , 杜清运 , 李中 , 李博辉 . 学科交叉驱动的地图思维演化[J]. 地球信息科学学报, 2024 , 26(1) : 46 -55 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.230740

The map is one of the most powerful and lasting geographical thinking, reflecting the way of human observing and understanding geographical elements and phenomena. In the era of information and communications technology, the map is defined as a visual information representation of ternary space consisting of physical space, social space, and information space. In the three stages of digitalization, intelligentization, and smartization, the knowledge system of cartography has also undergone profound changes and evolution, whose connotation and extension are constantly expanding and generalizing, and it is constantly cross-penetrating with multiple disciplines in terms of depth and breadth. In this process, map thinking has become an important way of knowing, understanding and constructing spatial thinking, which can be specifically distilled into four ways of thinking, namely, Digital-Shape-Graph-Spectrum thinking. Map thinking is an important research method in geographic science and even in earth science, and refining and coalescing map thinking can form a new path for understanding spatial thinking in ternary space. Respectively,digital thinking is a quantitative description and expression of geographical entities and phenomena in the traditional binary space, pursuing the "precision and accuracy" of spatial description; Shaped thinking is a symbolic form of mapping of "digital", which focuses on "similarity and detail" expressing human geographical insights in a visual form; Thinking about geographical problems through graph thinking is to show the connections between things and form a logical abstraction. It is the foundation for establishing the "map/GIS + professional applications" ecology, and its basic paths include metaphorical inspiration, generalized expression, and knowledge linking. Spectral thinking is a system that organizes a series of maps based on the category or system of objects, using certain characteristics to form a dynamic evolutionary system. Driven by multidisciplinary, the four modes of thinking of Digital-Shape-Graph-Spectrum have significant differences in grammatical features, semantic functions, pragmatic characteristics, implementation paths, expression types, and key technologies. Map thinking is an advanced cognitive activity in which humans use graph and images to understand, analyze and express spatial problems, from the perspective of Number-Shape-Graph-Spectrum thinking, it is clear that maps occupy a unique position at the intersection of geography and surveying and mapping science. Surveying and mapping science is more based on the Digital-Shape thinking of map, focusing on scientific measurement and expressing the spatial distribution of geographical elements; Geography is more inclined to the Graph-Spectrum thinking of map, focusing on revealing the laws and mechanisms of geographical phenomena in nature.

表1 “数-形-图-谱”思维的比较Tab. 1 Comparison of Digital-Shape-Graph-Spectrum thinking |

| 数思维 | 形思维 | 图思维 | 谱思维 | |

|---|---|---|---|---|

| 语法格式 | 点云(数据集) | 线条(坐标串) | 图模型(节点-链) | 图(集/系统)+时间 |

| 语义功能 | 精度、准确 | 相似、保真 | 抽象、联系 | 系统演化、生态格局 |

| 语用特征 | 空间记载工具 | 科学认知工具 | 空间思维模式 | 时空作用规律 |

| 实现路径 | 物联感知 | 自动几何算法 | 地图模版+机器学习 | 时空大模型+知识图谱 |

| 表达类型 | 文本信息、空间信息数据等 | 普通地图、信息图表、 三维实景等 | 专题地图、图网络、 泛地图等 | 地学知识图谱、 地学信息图谱 |

| 关键技术 | 测量、语义转换、数字高程 分析 | 地图综合、矢栅一体化、 科学可视化 | 空间关系建模 时空数据模型 | 人工智能、空间机器学习、 深度学习 |

华东师范大学唐曦教授在本文撰写过程中提出了指导性意见和建议,谨此深表感谢。

| [1] |

苏珊·汉森. 改变世界的十大地理思想[M]. 北京: 商务印书馆, 2009.

[

|

| [2] |

王家耀. 时空大数据时代的地图学[J]. 测绘学报, 2017, 46(10):1226-1237.

[

|

| [3] |

郭仁忠, 陈业滨, 应申, 等. 三元空间下的泛地图可视化维度[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2018, 43(11):1603-1610.

[

|

| [4] |

李新, 郑东海, 冯敏, 等. 信息地理学:信息革命重塑地理学[J]. 中国科学·地球科学, 2022, 52(2):370-373.

[

|

| [5] |

王家耀. 地图集:重构复杂非线性地理世界的 “百科全书”[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(1):1-8.

[

|

| [6] |

郭仁忠, 陈业滨, 赵志刚, 等. ICT时代地图的科学概念及表达框架[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(12):1978-1987.

[

|

| [7] |

闾国年, 俞肇元, 袁林旺, 等. 地图学的未来是场景学吗?[J]. 地球信息科学学报, 2018, 20(1):1-6.

[

|

| [8] |

黄丽娜, 杨柳多姿, 姚翔宇, 等. 面向海陆统筹的综合航海地图集基础地理框架构建[J]. 地球信息科学学报, 2022, 24(9):1647-1661.

[

|

| [9] |

任福, 翁杰, 王昭, 等. 关于智能地图制图的几点思考[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2022, 47(12):2064-2068.

[

|

| [10] |

宋关福, 卢浩, 王晨亮, 等. 人工智能GIS软件技术体系初探[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(1):76-87.

[

|

| [11] |

李志林, 蓝天, 遆鹏, 等. 从马斯洛人生需求层次理论看地图学的进展[J]. 测绘学报, 2022, 51(7):1536-1543.

[

|

| [12] |

王家耀, 武芳, 闫浩文. 大变化时代的地图学[J]. 测绘学报, 2022, 51(6):829-842.

[

|

| [13] |

江东, 高春东, 郭启全, 等. 论网络空间的地理属性与地理学思维[J]. 地球信息科学学报, 2023, 25(10):1923-1932.

[

|

| [14] |

齐清文, 姜莉莉, 张岸, 等. 地理信息科学方法论[M]. 北京: 科学出版社, 2016.

[

|

| [15] |

|

| [16] |

贾小斌, 艾廷华, 彭子凤, 等. 地理信息语义的LOD表达与相似性度量[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2016, 41(10):1299-1306.

[

|

| [17] |

王家耀. 关于地理信息系统未来发展的思考[J]. 武汉大学学报·信息科学版, 2022, 47(10):1535-1545.

[

|

| [18] |

徐建华. 现代地理学中的数学方法[M]. 2版. 北京: 高等教育出版社, 2002.

[

|

| [19] |

郭仁忠, 陈业滨, 马丁, 等. 论ICT时代的泛地图表达[J]. 测绘学报, 2022, 51(7):1108-1113.

[

|

| [20] |

艾廷华. 深度学习赋能地图制图的若干思考[J]. 测绘学报, 2021, 50(9):1170-1182.

[

|

| [21] |

|

| [22] |

杨国清, 祝国瑞, 喻国荣. 可视化与现代地图学的发展[J]. 测绘通报, 2004(6):40-42.

[

|

| [23] |

孟立秋. 地图学的恒常性和易变性[J]. 测绘学报, 2017, 46(10):1637-1644.

[

|

| [24] |

张洪岩, 周成虎, 闾国年, 等. 试论地学信息图谱思想的内涵与传承[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(4):653-661.

[

|

| [25] |

陆锋, 诸云强, 张雪英. 时空知识图谱研究进展与展望[J]. 地球信息科学学报, 2023, 25(6):1091-1105.

[

|

| [26] |

鲁学军, 秦承志, 张洪岩, 等. 空间认知模式及其应用[J]. 遥感学报, 2005, 9(3):277-285.

[

|

| [27] |

|

| [28] |

刘瑜. 地理信息科学:地理学的核心或是外缘?[J]. 中国科学:地球科学, 2022, 52(2):377-380.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |