街道尺度下北京城市公共体育设施空间配置研究

|

张 磊(1979— ),男,河南新乡人,博士,副教授,主要从事体育人文社会学研究。E-mail: ZL2005@ruc.edu.cn |

Copy editor: 蒋树芳 黄光玉

收稿日期: 2022-07-03

修回日期: 2022-09-05

网络出版日期: 2024-03-27

基金资助

国家社会科学基金项目(22BTY083)

Study on Spatial Allocation of Public Sports Facilities in Beijing at Residential Community Scale

Received date: 2022-07-03

Revised date: 2022-09-05

Online published: 2024-03-27

Supported by

National Social Science Foundation of China(22BTY083)

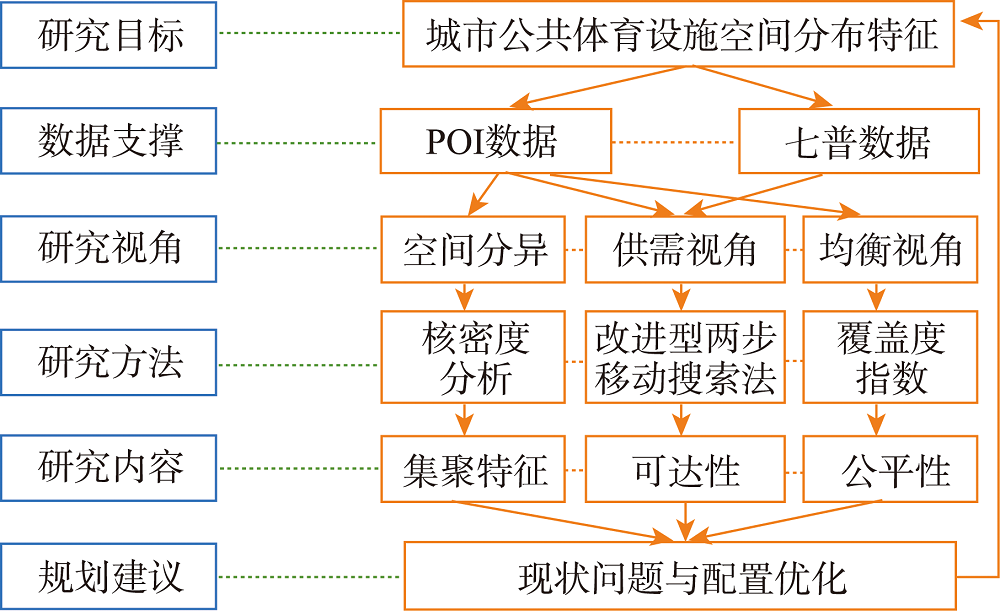

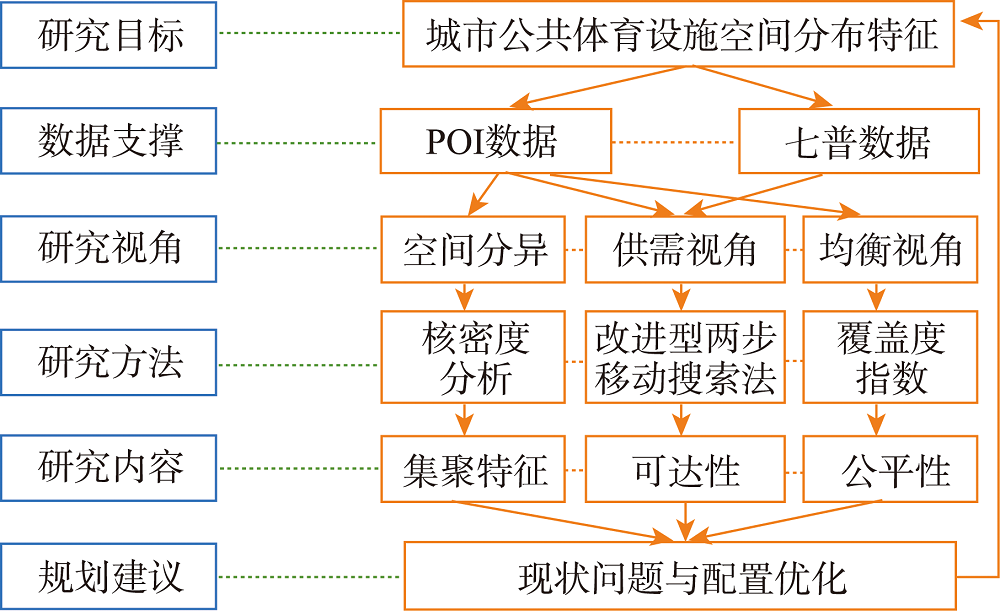

城市公共体育设施的分布特征与可达性、公平性等空间配置直接关系到基本公共服务的均等性与城市空间结构的完整性。本文以北京市为例,以POI数据表征城市公共体育设施,运用核密度估计、最近邻指数、改进型两步移动搜索法以及覆盖度指数等分析方法,研究北京街道尺度上城市公共体育设施的空间集聚特征及供需视角下的可达性与公平性。结果表明:① 改进型两步移动搜索法考虑了不同等级城市公共体育设施的供给规模与“15 min生活圈”理念下的居民出行距离,适合街区级与社区级体育设施可达性分析,中心城区街区级与社区级设施空间可达性较高;② 北京各级城市公共体育设施具有显著的空间集聚趋势,地区级设施表现为“点状集聚、面状分散”趋势,街区级总体呈现出“核心-边缘”式特征,中心城区供给数量多,周边地区配置少;社区级设施为“小集聚、大分散”模式,空间分布均匀;③ 北京社区级城市公共体育设施覆盖度高的街道最多,空间配置最为均衡,街区级设施覆盖度指数高的街道较少,覆盖范围相对有限。研究结果可为北京城市公共体育设施的规划编制与优化布局提供参考。

张磊 , 窦旺胜 , 秦波 . 街道尺度下北京城市公共体育设施空间配置研究[J]. 地球信息科学学报, 2024 , 26(2) : 381 -392 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.220473

The distribution characteristics, accessibility, fairness, and other spatial configuration of urban public sports facilities are directly related to the equality of basic public services and the integrity of urban spatial structure. Taking Beijing as an example, this paper uses POI data to characterize urban public sports facilities, and uses kernel density estimation, nearest neighbor index, improved two-step mobile search method, and coverage index analysis methods to study the spatial agglomeration characteristics of urban public sports facilities at the street scale in Beijing, as well as the accessibility and fairness from the perspective of supply and demand. The results show that: (1) The improved two-step mobile search method considers the supply scale of public sports facilities at different levels of cities and the travel distance of residents under the concept of "15-min life circle", which is suitable for the accessibility analysis of block level and community level sports facilities. The spatial accessibility of block level and community level facilities in central urban areas is higher; (2) There is a significant spatial agglomeration trend of public sports facilities at all levels in Beijing. The block-level facilities show a trend of "point-like agglomeration and area-like dispersion", and the district-level facilities show a "core-edge" pattern, with more facilities in the central city and less in the surrounding areas. Community-level facilities are in the mode of "small agglomeration and large dispersion", with a uniform spatial distribution; (3) There are many streets with high coverage of public sports facilities at the community level in Beijing, and the spatial allocation is well balanced. There are few streets with high coverage index of public sports facilities at the block level, and the coverage is relatively limited. The results can provide reference for the planning and optimization of public sports facilities in Beijing.

表1 城市公共体育设施分类Tab. 1 Classification of urban public sports facilities |

| 级别 | 设施类型 | 设施内容 |

|---|---|---|

| 地区级 | 大型体育中心、大型场馆集群、大型全民健身中心(用地面积3~20 hm2)和大型体育公园(用地面积8~20 hm2)及其附属设施 | 奥体中心区、工体、五棵松、首钢、城市副中心绿心、延庆冬奥赛区及区级体育中心等开展社会体育活动的场所及附属设备 |

| 街区级 | 中型全民健身中心(用地面积1 hm2)、中型体育场馆、中型体育公园(用地面积3~8 hm2)及其附属设施 | 中型体育场(田径场、足球场等)、体育馆(篮球、乒乓球、羽毛球等)、游泳馆、网球场、滑冰场、综合健身馆等 |

| 社区级 | 小型全民健身中心(用地面积0.1~1hm2)、小型体育公园(用地面积1~3 hm2)及其附属设施 | 小型多功能场地(5人足球场、门球场、网球场、篮球场、羽毛球场等)、社区健身广场、社区活动中心等 |

表2 北京城市公共体育设施最近邻指数Tab. 2 Nearest Neighbor index of public sports facilities in Beijing |

| 城市公共体育设施 | 平均观测距离/m | 预期平均距离/m | 最近邻指数 | p值 |

|---|---|---|---|---|

| 地区级 | 1588.23 | 3432.66 | 0.46 | 0.00 |

| 街区级 | 1022.96 | 2550.34 | 0.40 | 0.00 |

| 社区级 | 862.95 | 1201.18 | 0.72 | 0.00 |

| [1] |

张利. 我国公共体育设施的发展及改革路径研究[J]. 中国体育科技, 2017, 53(2):88-92,99.

[

|

| [2] |

国务院. 国务院关于印发全民健身计划(2021—2025年)的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/03/content_5629218.htm

[ State Council. The State Council issued a circular on the National Fitness Program (2021-2025)[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2021-08/03/content_5629218.htm

|

| [3] |

国家体育总局. 体育总局关于印发《“十四五”体育发展规划》的通知[EB/OL]. https://www.sport.gov.cn/zfs/n4977/c23655706/content.html

[ General Administration of Sport of China. Notice of General Administration of Sport on printing and distributing the "14th Five-Year Plan" for Sports Development[EB/OL]. https://www.sport.gov.cn/zfs/n4977/c23655706/content.html

|

| [4] |

陈昆仑, 刘小琼, 陈庆玲, 等. 体育与地理空间的国内研究进展[J]. 热带地理, 2016, 36(5):736-743.

[

|

| [5] |

常飞, 王录仓, 马玥, 等. 城市公共服务设施与人口是否匹配?——基于社区生活圈的评估[J]. 地理科学进展, 2021, 40(4):607-619.

[

|

| [6] |

魏伟, 邓蕾. “城市人”视角下的社区体育设施配置与优化——以武汉市中心城区为例[J]. 上海城市规划, 2020(4):76-83.

[

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

马俊威, 钱辰丽, 吴晓. “全民健身”视野下的足球场地设施规划与建设研究[J]. 现代城市研究, 2020, 35(11):61-68.

[

|

| [14] |

蔡云楠, 谷春军. 全民健身战略下公共体育设施规划思考[J]. 规划师, 2015, 31(7):5-10.

[

|

| [15] |

朱晓东, 颜景昕, 卢青, 等. 上海市日常体育生活圈的公共体育设施配置研究[J]. 人文地理, 2015, 30(1):84-89.

[

|

| [16] |

金银日, 姚颂平, 刘东宁. 基于GIS的上海市公共体育设施空间可达性与公平性评价[J]. 上海体育学院学报, 2017, 41(3):42-47.

[

|

| [17] |

丁愫, 陈报章. 城市医疗设施空间分布合理性评估[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(2):185-196.

[

|

| [18] |

黄玖菊, 林伊婷, 陶卓霖, 等. 社会公平视角下深圳公园绿地可达性研究[J]. 地理科学, 2022, 42(5):896-906.

[

|

| [19] |

汪丽, 曹小曙, 胡玲玲. 景点可达性对不同出游时间游客流动的影响研究——以西安市为例[J]. 人文地理, 2021, 36(3):157-166.

[

|

| [20] |

董仁才, 张娜娜, 李思远, 等. 四个可持续发展实验区绿地系统可达性比较研究[J]. 生态学报, 2017, 37(10):3256-3263.

[

|

| [21] |

翟石艳, 何新新, 孔云峰, 等. 基于最优供需分配的公共设施空间可达性分析[J]. 地理学报, 2022, 77(4):1028-1038.

[

|

| [22] |

汤宇锟, 张建华, 王彬. 城市休闲体育的地理空间分布特征与影响因素分析:以北京市为例[J]. 中国体育科技, 2022, 58(2):106-113.

[

|

| [23] |

黎婕, 冯长春. 北京城市公共服务设施空间分布均衡性研究[J]. 地域研究与开发, 2017, 36(3):71-77.

[

|

| [24] |

匡纬, 李莎. 基于多源数据的社区生活圈内公园使用热度影响机制——以北京市海淀区为例[J]. 城市问题, 2021(11):36-44.

[

|

| [25] |

湛东升, 张文忠, 党云晓, 等. 北京市公共服务设施空间集聚特征分析[J]. 经济地理, 2018, 38(12):76-82.

[

|

| [26] |

城乡建设部、 国家体委. 关于《城市公共体育运动设施用地定额指标暂行规定》的说明[EB/OL]. https://www.sport.gov.cn/n315/n331/n403/n1957/c573993/content.html

[ Ministry of Urban-Rural Development, State Physical Culture and Sports Commission. Explanatory notes on "Interim Provisions on Quota of Land Use for Urban Public Sports Facilities"[EB/OL]. https://www.sport.gov.cn/n315/n331/n403/n1957/c573993/content.html

|

| [27] |

张培刚, 许炎, 胡苏, 等. 居民需求导向的公共体育设施选择与空间布局[J]. 规划师, 2017, 33(4):132-137.

[

|

| [28] |

北京市体育局. 北京市体育设施专项规划(2018年—2035年)[EB/OL]. http://tyj.beijing.gov.cn/bjsports/zcfg15/ghjh/10913648/index.html

[ Beijing Municipal Bureau of Sports. Special Planning of Beijing Sports Facilities (2018-2035)[EB/OL]. http://tyj.beijing.gov.cn/bjsports/zcfg15/ghjh/10913648/index.html

|

| [29] |

赵文, 黄钟, 陈恺, 等. 北京体育设施专项规划:以共建共治共享理念系统推动体育设施规划与实施[J]. 北京规划建设, 2021(1):140-147.

[

|

| [30] |

窦旺胜, 王成新, 薛明月, 等. 基于POI数据的城市用地功能识别与评价研究——以济南市内五区为例[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4):804-813.

[

|

| [31] |

吴康敏, 王洋, 叶玉瑶, 等. 广州市零售业态空间分异影响因素识别与驱动力研究[J]. 地球信息科学学报, 2020, 22(6):1228-1239.

[

|

| [32] |

湛东升, 章倩芸, 张文忠, 等. 杭州市房地产企业空间集聚特征与区位选择[J]. 地理科学进展, 2021, 40(5):736-745.

[

|

| [33] |

廖心治, 王华, 赵万民. 融合地图数据的山地城市医疗设施服务覆盖评估方法研究[J]. 地球信息科学学报, 2021, 23(4):604-616.

[

|

| [34] |

仝德, 孙裔煜, 谢苗苗. 基于改进高斯两步移动搜索法的深圳市公园绿地可达性评价[J]. 地理科学进展, 2021, 40(7):1113-1126.

[

|

| [35] |

唐子来, 顾姝. 上海市中心城区公共绿地分布的社会绩效评价:从地域公平到社会公平[J]. 城市规划学刊, 2015(2):48-56.

[

|

| [36] |

马文军, 李亮, 顾娟, 等. 上海市15分钟生活圈基础保障类公共服务设施空间布局及可达性研究[J]. 规划师, 2020, 36(20):11-19.

[

|

| [37] |

钮心毅, 陈晨. 郊区城镇基本公共服务空间均等和公正的测度[J]. 城市规划, 2018, 42(10):42-50.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |