众源地理数据驱动的社区管辖范围生成

|

郑 聪(1999— ),男,黑龙江齐齐哈尔人,硕士,主要研究方向为时空数据管理分析。E-mail: zcong@stu.xidian.edu.cn |

Copy editor: 蒋树芳 , 黄光玉

收稿日期: 2024-05-29

修回日期: 2024-09-03

网络出版日期: 2024-10-09

基金资助

国家自然科学基金项目(62076191)

国家自然科学基金项目(62172034)

国家自然科学基金项目(72242106)

Inferring Community Boundaries from Volunteered Geographical Data

Received date: 2024-05-29

Revised date: 2024-09-03

Online published: 2024-10-09

Supported by

National Natural Science Foundation of China(62076191)

National Natural Science Foundation of China(62172034)

National Natural Science Foundation of China(72242106)

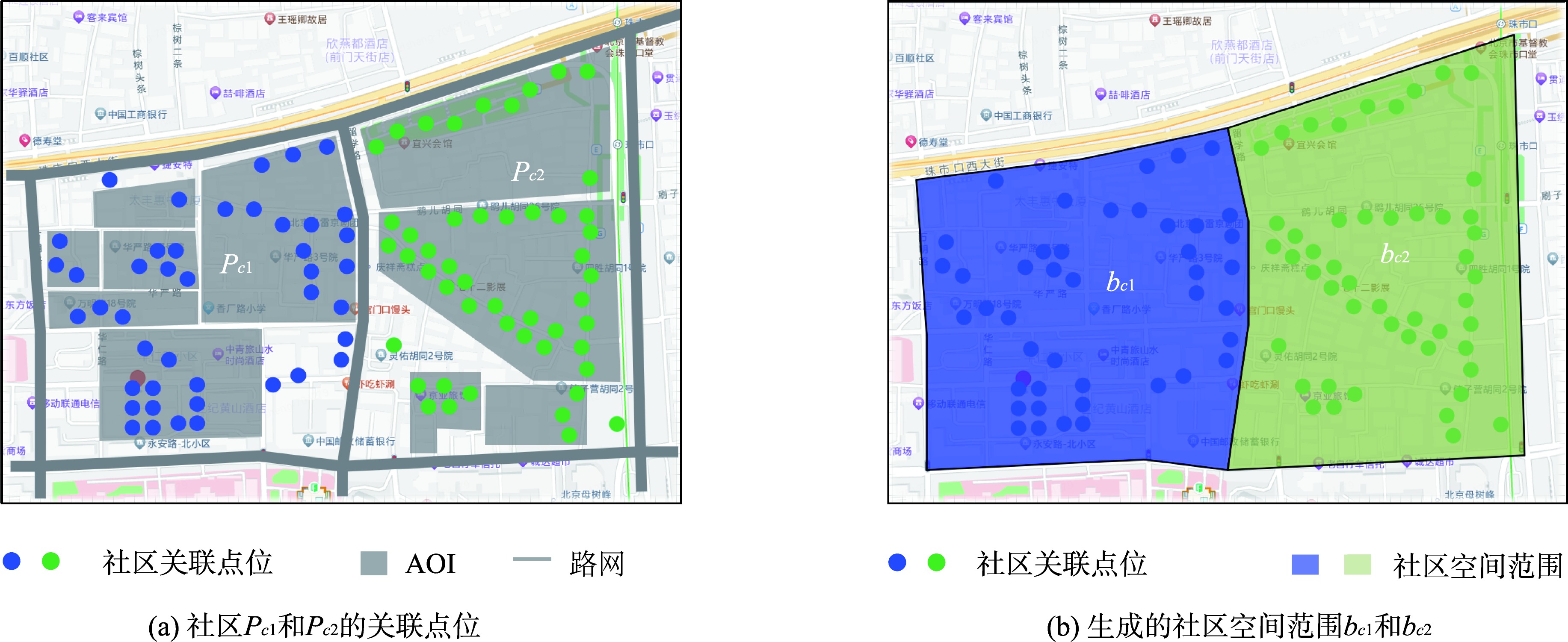

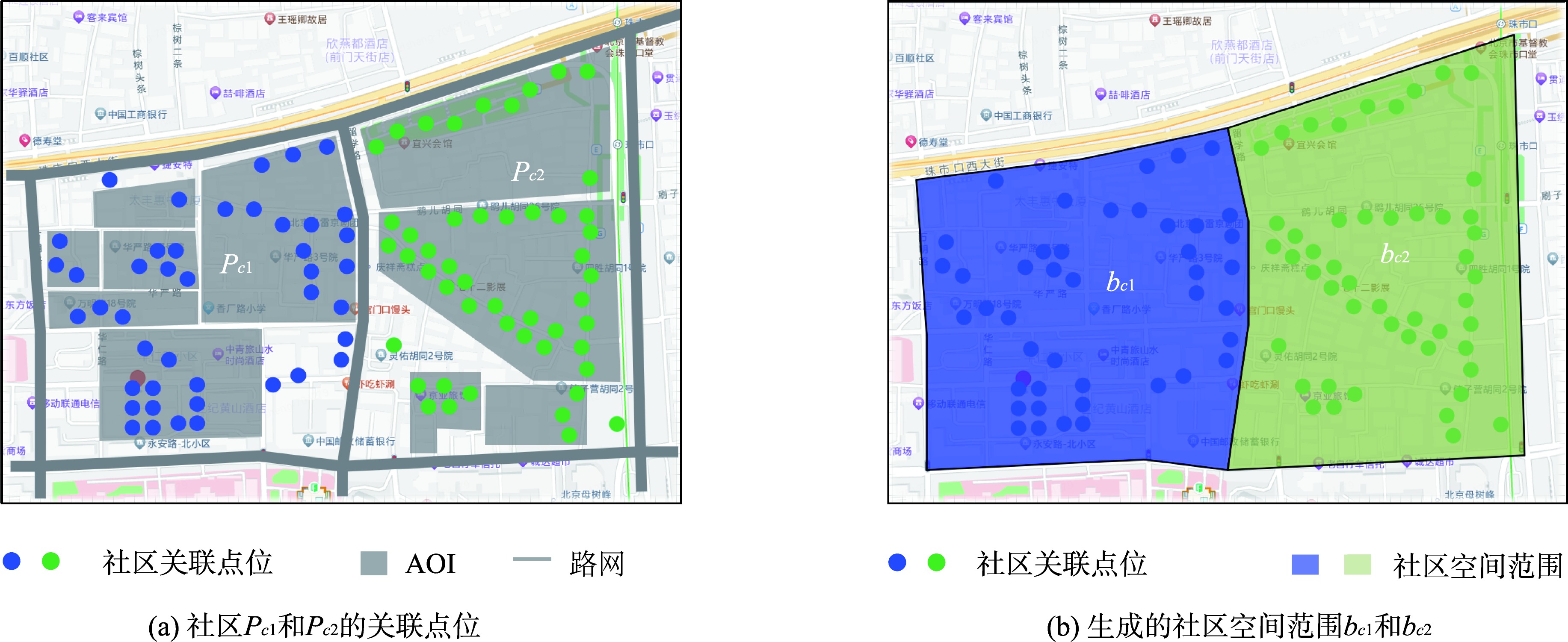

社区管辖范围在智慧社区场景中应用广泛,高时效性、可靠的社区管辖范围是提供高质量基层服务的基础。然而,目前社区管辖范围面的绘制仍然依赖于基层工作者的人工标注,具有采集门槛高、更新时效低等问题。运用社区下辖区域的空间关联点位,可实现针对复杂社区管辖范围的生成问题,本文提出了一种基于众源地理数据驱动和图神经网络建模的社区范围生成算法CB-GCN,以实现针对复杂关联点位分布及区域划分条件下的高质量、低成本社区管辖范围面生成。基于城市中的多级路网将城市划分为块面,并基于楼栋空间坐标将块面进一步细分为空间单元,再基于空间单元在众源兴趣面及路网块面中的共现关系构造空间关系图;然后,基于图卷积网络计算空间单元之间的近邻关系度,并据此加权聚合计算空间点位特征;最后根据聚合结果 推断空间单元的社区归属,并得到最终的社区管辖范围。实验结果表明,CB-GCN生成社区管辖范围面的效果均优于基准方法,尤其在F1-score和IoU指标中较基准方法分别提升9.4%和14.4%。CB-GCN实现了社区面管辖范围生成的自动化,显著提升了社区管辖范围兴趣面生成的效率。

郑聪 , 李丽勤 , 赵婉 , 王铭 , 俞自生 , 隋远 , 王文超 , 张钧波 , 鲍捷 , 郑宇 . 众源地理数据驱动的社区管辖范围生成[J]. 地球信息科学学报, 2024 , 26(10) : 2407 -2418 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.240302

Community jurisdictional boundaries are pivotal in the context of smart communities, where their prompt and accurate delineation is critical for providing high-quality grassroots services. Currently, the delineation of these boundaries relies heavily on manual labeling by grassroots workers, which poses considerable challenges, including substantial data collection barriers and delays in updating information. Utilizing spatially associated points within community jurisdictions offers a promising approach to address the complexities involved in generating accurate community boundaries. In this paper, we propose CB-GCN, a novel community boundary generation algorithm that integrates volunteered geographic information with graph neural network. This approach ensures the generation of high-quality, cost-effective, and timely community boundaries, even in the presence of complex point distributions and intricate regional divisions. CB-GCN consists of three fundamental components: semantic spatial feature extraction, spatial relationship graph construction, and jurisdictional area affiliation inference. In the initial phase of semantic feature extraction, the city area is partitioned into blocks using a multi-level road network. These blocks are then divided into spatial units based on the spatial coordinates of individual buildings. The use of semantic Areas of Interest (AOIs) and the multi-level road network blocks facilitates the extraction of containment and adjacency relationships between spatial units, which are crucial for constructing the spatial relation graph. During the phase of spatial relationship graph construction, edges are established between spatial units according to the extracted spatial semantic relationships, resulting in a comprehensive spatial relationship graph. The affiliation inference phase involves inferring proximity relationships between spatial units using graph convolutional networks. Spatially related point features of neighboring nodes are then aggregated with weighted adjustments based on these proximity relationships to accurately determine community affiliations. Based on the aggregation results, community affiliations of spatial units are classified, leading to the identification of definitive community jurisdictional boundaries. Experimental results demonstrate that CB-GCN substantially outperforms baseline methods in generating community jurisdictional boundaries, achieving notable improvements of 9.4% in F1-score and 14.4% in Intersection over Union (IoU). CB-GCN has also proven effective in complex scenarios involving fragmented jurisdictional areas, such as when a single AOI is intersected by multiple jurisdictional regions. Furthermore, CB-GCN can effectively generating regional AOIs despite variations in building distribution patterns and densities. By automating the generation of community jurisdictional boundaries, CB-GCN significantly enhances the efficiency of producing community boundary interest areas, representing a substantial advancement in boundary delineation methodologies.

表1 各方法生成社区面的指标Tab. 1 Metrics of the generated boundaries |

| 方法名 | Precision | Recall | F1-score | IoU |

|---|---|---|---|---|

| AOI投票法 | 0.769 | 0.600 | 0.638 | 0.493 |

| 核密度分析法 | 0.640 | 0.736 | 0.655 | 0.498 |

| DBSCAN凸包法 | 0.707 | 0.612 | 0.592 | 0.438 |

| G-RoI | 0.795 | 0.177 | 0.231 | 0.154 |

| Plain GCN | 0.885 | 0.708 | 0.764 | 0.636 |

| CB-GCN | 0.865 | 0.826 | 0.836 | 0.728 |

注:加粗数值代表对应指标中最高值。 |

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

张自强, 刘涛, 杜萍, 等. 典型建筑物群组模式的空间图卷积模型DGCNN识别方法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2024, 49(5):868-878.

[

|

| [16] |

单杰, 秦昆, 黄长青, 等. 众源地理数据处理与分析方法探讨[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2014, 39(4):390-396.

[

|

| [17] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |