Journal of Geo-information Science >

Simulating Multiple Land Use Scenarios based on the FLUS Model Considering Spatial Autocorrelation

Received date: 2019-07-04

Request revised date: 2019-12-19

Online published: 2020-05-18

Supported by

National Natural Science Foundation of China(41001078)

Copyright

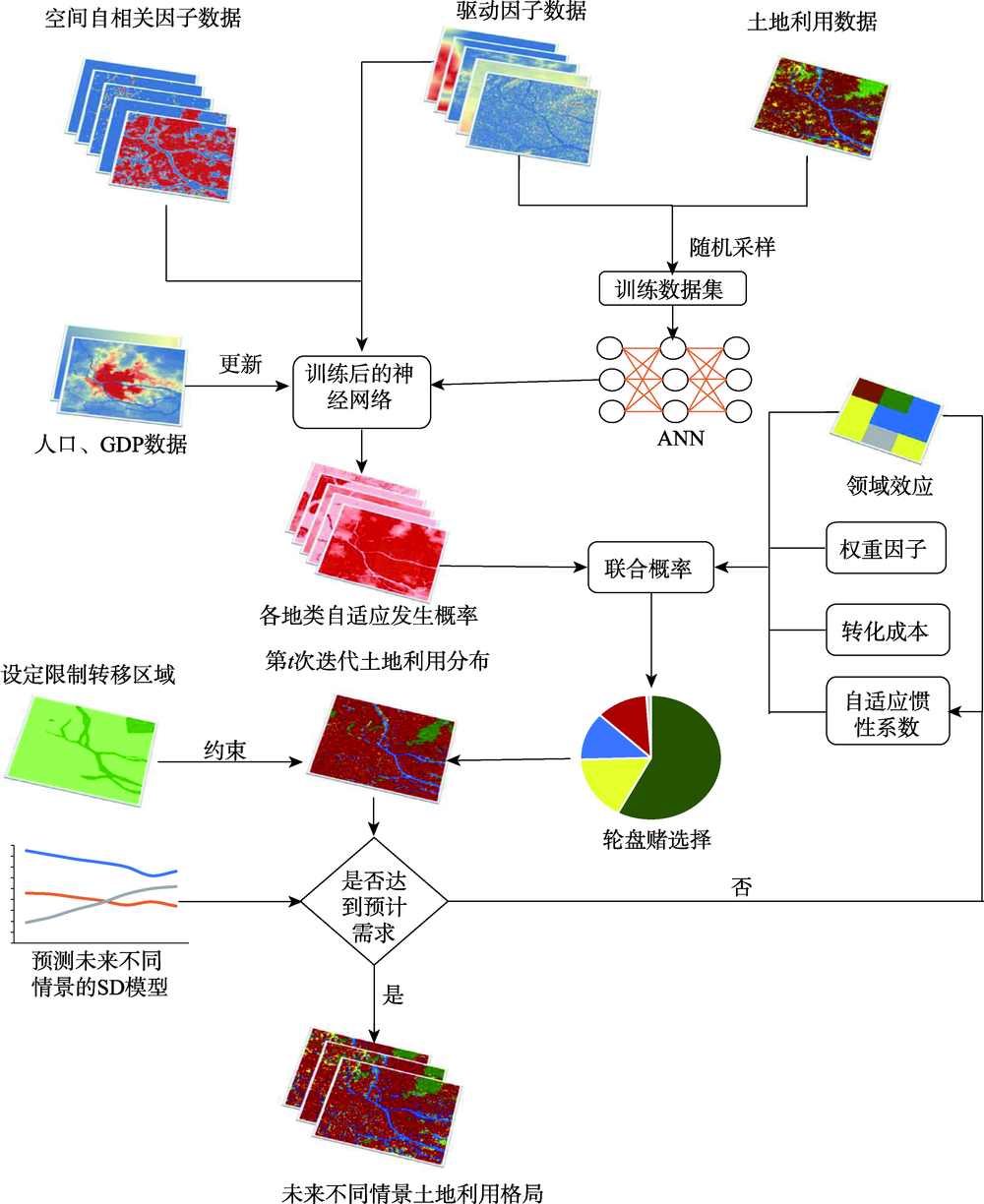

The Future Land Use Simulation (FLUS) model is a new model for simulating multiple land-use changes, and has a broad application prospect. This paper improved the FLUS model by incorporating a spatial autocorrelation factor into the Artificial Neural Network (ANN) module of FLUS, selected thePearl River Delta region as the case study area, and validated the improved FLUS model based on the land use data of 2009 and 2015, as well as a series of driving factors. Three future land-use scenarios in 2035: the baseline scenario, cultivated protection scenario, and ecological protection scenario, were simulated using the improved model. The results showed that: (1) After incorporating the spatial autocorrelation factor, the model had better predictive powerfor the occurrence probability distribution ofeach land use. The ROC values of cultivated land, forestland, water area,construction land, and unused land increased from 0.819, 0.928, 0.885, 0.855, and 0.861 to 0.857, 0.934, 0.890, 0.863 and 0.978, respectively. (2) The simulation accuracy of the improved FLUS model was improved. The Kappa value increased from 0.732 to 0.744, and the FOM value increased from 0.077 to 0.106. (3) The scenario simulation results indicated that under all three scenarios, forestland and construction land would increase, whereas cultivated land would decrease. Apparent differences also existed in the simulated change sizes and locations of each land use type under different scenarios. Under the baseline scenario, construction land would expand rapidly at the expense of a large amount of cultivated land. Under the cultivated land protection scenario, cultivated land area would remain at a reasonable level, the expansion of construction land would alleviate, and the land use layout would tend to be reasonable. Under the ecological protection scenario, cultivated land, forestland, and water area would be well protected, the layout of construction land would be more rational, and the land use sustainability in the study area would be improved significantly.

ZHANG Jingdu , MEI Zhixiong , LV Jiahui , CHEN Jinzhao . Simulating Multiple Land Use Scenarios based on the FLUS Model Considering Spatial Autocorrelation[J]. Journal of Geo-information Science, 2020 , 22(3) : 531 -542 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2020.190359

表1 研究所使用的数据Tab. 1 List of data used in this study |

| 数据类别 | 数据 | 数据获取年份 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 土地利用数据 | 土地利用数据 | 2009、2015 | GoogleEarthEngine平台(https://earthengine.google.com/) |

| 基础地理数据 | 河流、公路、铁路、机场、火车站、城市位置 | 2018 | OpenStreetMap网站(https://www.openstreetmap.org/) |

| 自然环境数据 | DEM | 2009 | 地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn/)[22] |

| 土壤含氧量、土壤含氮量、土壤盐碱化程度、土壤功效 | 2008 | 联合国粮农组织官网(http://www.iiasa.ac.at/)[23] | |

| 年均降水、年均气温、各季度平均气温 | 1970—2000年平均值 | 世界气候数据中心(http://www.worldclim.org/)[23] | |

| 社会经济数据 | 人口分布情况 | 2010、2015 | 全球人口网站(https://www.worldpop.org/)[23] |

| 人口出生率、人口死亡率 | 2009—2015 | 《广东省统计年鉴》[27] | |

| GDP | 2009—2015 | 《广东省统计年鉴》[27] | |

| 固定资产投资 | 2009—2015 | 《广东省统计年鉴》[27] | |

| 城镇人口占常住人口比例(城镇化率) | 2009—2015 | 《广东省统计年鉴》[27] | |

| 粮食总产量 | 2009—2015 | 《广东省统计年鉴》[27] |

表2 各地类间转换成本系数Tab. 2 Conversion cost coefficients between land use types |

| 耕地 | 林地 | 建设用地 | 水体 | 未利用土地 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 耕地 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

| 林地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 建设用地 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| 水体 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

| 未利用土地 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

表3 各尺度下ANN计算得到的各地类发生概率的ROC值Tab. 3 The ROC values of the occurrence probabilityof each land use type calculated by ANN at different spatial scales |

| 步长/m | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |

| 耕地 | 0.826 | 0.819 | 0.765 | 0.756 | 0.694 | 0.670 | 0.675 | 0.672 | 0.633 | 0.731 |

| 林地 | 0.918 | 0.928 | 0.917 | 0.903 | 0.891 | 0.907 | 0.901 | 0.911 | 0.919 | 0.899 |

| 建设用地 | 0.886 | 0.885 | 0.867 | 0.829 | 0.805 | 0.824 | 0.857 | 0.763 | 0.759 | 0.785 |

| 水体 | 0.854 | 0.855 | 0.822 | 0.821 | 0.796 | 0.771 | 0.764 | 0.773 | 0.698 | 0.750 |

| 未利用土地 | 0.839 | 0.861 | 0.803 | 0.815 | 0.832 | 0.853 | 0.853 | 0.847 | 0.840 | 0.810 |

表4 不同Moore邻域下的FLUS模型模拟精度Tab. 4 Simulation accuracies of FLUS model under different window ranges |

| Moore邻域 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 3×3 | 5×5 | 7×7 | 9×9 | 11×11 | 13×13 | 15×15 | 17×17 | 19×19 | |

| Kappa值 | 0.735 | 0.731 | 0.744 | 0.740 | 0.741 | 0.743 | 0.742 | 0.736 | 0.732 |

| FOM值 | 0.098 | 0.092 | 0.106 | 0.103 | 0.104 | 0.103 | 0.106 | 0.106 | 0.104 |

表5 原始FLUS模型和改进的FLUS模型的模拟精度Tab. 5 Simulation accuracies of the original and improved FLUS models |

| 模型 | kappa系数 | FOM | 耕地 | 林地 | 建设用地 | 水体 | 未利用土地 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 原始FLUS模型 | 0.732 | 0.077 | 生产者精度 | 0.672 | 0.932 | 0.733 | 0.784 | 0.011 |

| 用户精度 | 0.670 | 0.929 | 0.732 | 0.789 | 0.048 | |||

| 改进后的FLUS模型 | 0.744 | 0.106 | 生产者精度 | 0.687 | 0.937 | 0.740 | 0.784 | 0.057 |

| 用户精度 | 0.683 | 0.938 | 0.741 | 0.780 | 0.161 |

| [1] |

戴声佩, 张勃 . 基于CLUE-S模型的黑河中游土地利用情景模拟研究——以张掖市甘州区为例[J]. 自然资源学报, 2013,28(2):336-348.

[

|

| [2] |

卞子浩, 马小雪, 龚来存 , 等. 不同非空间模拟方法下CLUE-S模型土地利用预测——以秦淮河流域为例[J]. 地理科学, 2017,37(2):252-258.

[

|

| [3] |

梁友嘉, 徐中民, 钟方雷 . 基于SD和CLUE-S模型的张掖市甘州区土地利用情景分析[J]. 地理研究, 2011,30(3):564-576.

[

|

| [4] |

王保盛, 廖江福, 祝薇 , 等. 基于历史情景的FLUS模型邻域权重设置——以闽三角城市群2030年土地利用模拟为例[J]. 生态学报, 2019,39(12):4284-4298.

[

|

| [5] |

黎夏, 叶嘉安 . 基于神经网络的元胞自动机及模拟复杂土地利用系统[J]. 地理研究, 2005,24(1):19-27.

[

|

| [6] |

曹雪, 罗平, 李满春 , 等. 基于扩展CA模型的土地利用变化时空模拟研究——以深圳市为例[J]. 资源科学, 2011,33(1):127-133.

[ CaoX,

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

严冬, 李爱农, 南希 , 等. 基于Dyna-CLUE改进模型和SD模型耦合的山区城镇用地情景模拟研究——以岷江上游地区为例[J]. 地球信息科学学报, 2016,18(4):514-525.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

詹云军, 朱捷缘, 严岩 . 基于元胞自动机的城市空间动态模拟[J]. 生态学报, 2017,37(14):4864-4872.

[

|

| [14] |

米媛, 姜博, 陈颜 , 等. 基于SLEUTH模型的鄂尔多斯城市扩张模拟分析[J]. 中国农业大学学报, 2019,24(2):183-190.

[

|

| [15] |

王丽妍, 李飞雪, 李满春 , 等. 基本农田信息对SLEUTH模型模拟准确性的影响——以常州市中心城区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2015,31(3):48-53,2.

[

|

| [16] |

|

| [17] |

刘小平, 黎夏, 艾彬 , 等. 基于多智能体的土地利用模拟与规划模型[J]. 地理学报, 2006,61(10):1101-1112.

[

|

| [18] |

|

| [19] |

田光进, 邬建国 . 基于智能体模型的土地利用动态模拟研究进展[J]. 生态学报, 2008,28(9):4451-4459.

[

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

谢花林, 刘黎明, 李波 , 等. 土地利用变化的多尺度空间自相关分析:以内蒙古翁牛特旗为例[J]. 地理学报, 2006,61(4):389-400.

[

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

广东省统计局, 国家统计局广东调查总队. 广东省统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2019.

[ Statistics Bureau of Guangdong Province, Guangdong Survey Headquarters, National Bureau of Statistics. Guangdong Statistical Yearbook[M]. Beijing: China Statistics Press, 2019. ]

|

| [28] |

朱寿红, 舒帮荣, 马晓冬 , 等. 基于“反规划”理念及FLUS模型的城镇用地增长边界划定研究:以徐州市贾汪区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2017,33(5):80-86.

[

|

| [29] |

吴欣昕, 刘小平, 梁迅 , 等. FLUS-UGB多情景模拟的珠江三角洲城市增长边界划定[J]. 地球信息科学学报, 2018,20(4):532-542.

[

|

| [30] |

田贺, 梁迅, 黎夏 , 等. 基于SD模型的中国2010-2050年土地利用变化情景模拟[J]. 热带地理, 2017,37(3):547-561.

[

|

| [31] |

|

| [32] |

广东省国土资源厅. 广东省土地利用总体规划(2006-2020)[M]. 广州:广东省国土资源厅, 2009.

[ Department of Land and Resources of Guangdong Province. General land use planning of Guangdong Province(2006-2020)[M]. Guangzhou: Department of Land and Resources of Guangdong Province, 2009. ]

|

| [33] |

广东省国土资源厅. 广东省国土规划(2016-2035)[M]. 广州:广东省国土资源厅, 2016.

[ Department of land and resources of guangdong province. land use planning of Guangdong province(2016-2035)[M]. Guangzhou: Department of Land and Resources of Guangdong Province, 2016. ]

|

| [34] |

中华人民共和国国务院. 粤港澳大湾区发展规划纲要[M]. 北京:中华人民共和国国务院, 2019.

[ The State Council of the People's Republic of China. Outline of Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Development Plan[M]. Beijing: State Council of the People's Republic of China, 2019. ]

|

| [35] |

吴康, 李耀川 . 收缩情境下城市土地利用及其生态系统服务的研究进展[J]. 自然资源学报, 2019,34(5):1121-1134.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |