Journal of Geo-information Science >

Dynamic Interactive Map-based Dashboard Design for River Management in the River Chief System

Received date: 2024-06-05

Revised date: 2024-08-11

Online published: 2024-09-10

Supported by

National Key Research and Development Program of China(2021YFE0112300)

National Natural Science Foundation of China(42371444)

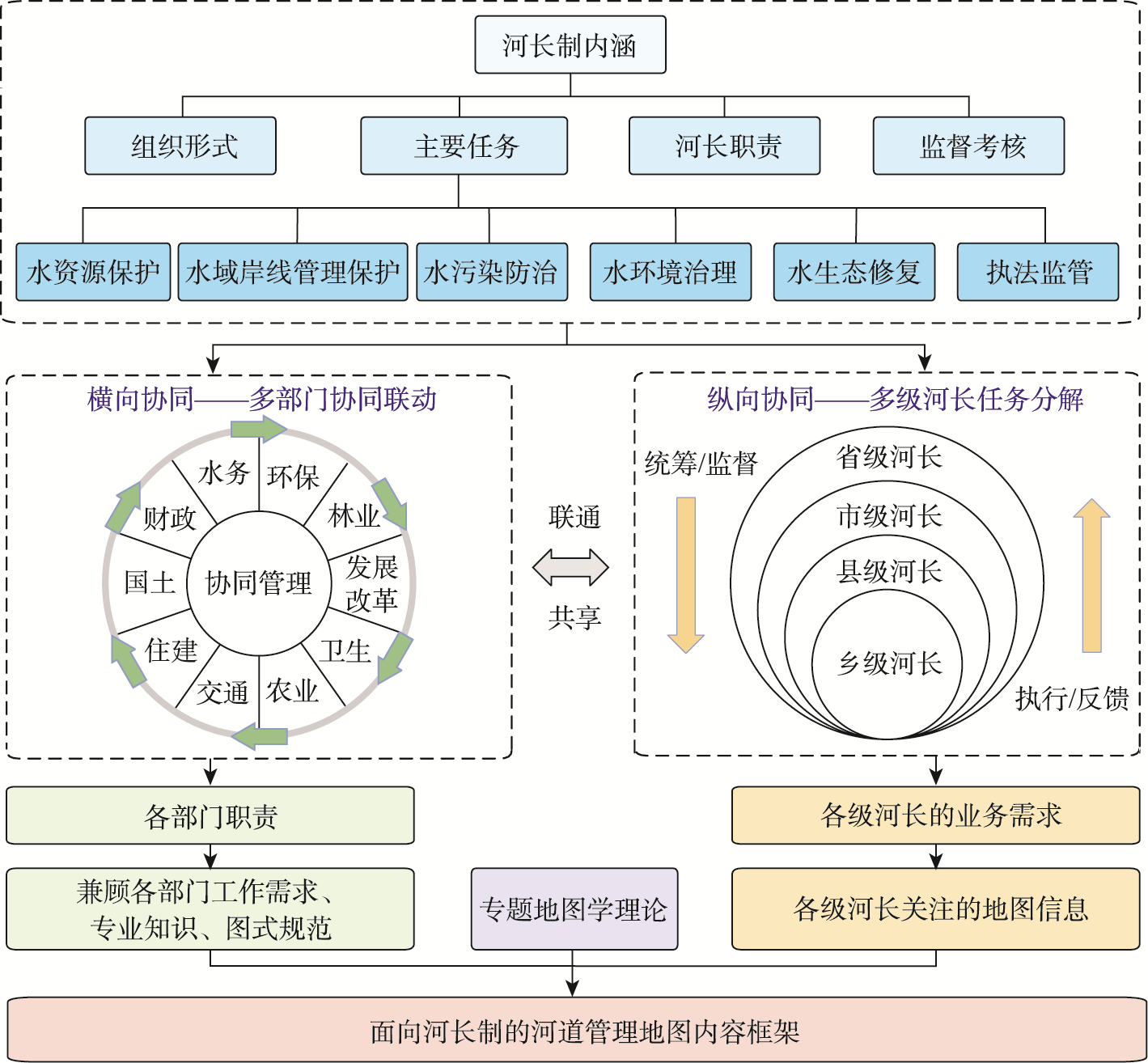

In the context of ecological civilization construction, the comprehensive implementation of the River Chief System has become a powerful measure for China to address complex water problems and maintain the ecological health of rivers and lakes. However, there are still some issues, such as insufficient theoretical research and a lack of design methods for river management maps based on the River Chief System. To address these issues, we have explored the following aspects of research. Firstly, this study interpreted the connotation of the River Chief System from four aspects: organizational structure, river chief responsibilities, main tasks, and supervision and assessment. From the perspective of maps, we analyzed the information transmission and mapping requirements of relevant departments and river chiefs at all levels. Based on the thematic map theory, the concept of a river management map is proposed, and its characteristics were summarized. Building on this, we proposed the design concept of "multi-department collaborative linkage and multi-level river chief task decomposition" from both horizontal and vertical coordination dimensions, thereby establishing a content framework for river management maps. Secondly, based on the theory of geographic scenarios, this study summarized and analyzed the elements of time, place, people, things, events, and phenomena in river management scenarios. We proposed that river management maps should select appropriate spatiotemporal scales, representation methods, visual variables, user interactions, and communication media for user groups to guide the selection of mapping expression content for each map group. The presentation forms of information in the river management dashboard map mainly include maps, information charts, and forms, which were also classified and organized in this study. Then, based on the application scenario of the map, this study adopted an interactive dashboard format and electronic screens as the communication medium, utilizing the five elements user experience model and drawing upon theories of cognition, visualization, and map interaction to design the information architecture, interface layout, color scheme, information presentation, and interactive features of large-screen maps. Finally, taking Baoshan District, Shanghai, as a case study, a river management dashboard map system is designed and implemented, followed by a systematic usability evaluation. The results indicate that the dashboard map supports the display of multi-scale river management information, facilitating clear visibility of target information for users. The aim of this study is to actively contribute to the standardization and regularization of river management maps tailored to the River Chief System, facilitating multi-departmental collaborative management and promoting co-construction and resource sharing.

DU Yixian , LIU Xiaoyan , YANG Jijun , ZUO Chenyu , SHEN Jie . Dynamic Interactive Map-based Dashboard Design for River Management in the River Chief System[J]. Journal of Geo-information Science, 2024 , 26(9) : 2064 -2076 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.240316

表1 河道管理仪表盘地图表达内容Tab. 1 The expression content of map-based dashboard for river management |

| 图组 | 仪表盘中的表现形式 | 制图表达内容 |

|---|---|---|

| 河道管理基本信息图组 | 地图 | 河道、工程设施、管理单位的分布 |

| 信息图表 | 水利工程设施信息 | |

| 表单 | 河道基本属性信息、河长信息、新闻政策信息 | |

| 水资源保护图组 | 地图 | 地表水水源地、地表水取水口、取用水户、水功能区的分布 |

| 信息图表 | 用水量、用水效率、水面率、水功能区属性 | |

| 水域岸线管理图组 | 地图 | 河道管理岸线、河道蓝线、涉河建设项目的分布 |

| 信息图表 | 涉河建设项目类型、整治进展 | |

| 表单 | 河道管理岸线信息、河道蓝线信息 | |

| 水污染防治图组 | 地图 | 污染源、污水处理设施的分布 |

| 信息图表 | 污染源信息、污染物排放量、河道纳污容量、限制排污量、污水处理信息 | |

| 水环境治理图组 | 地图 | 监测站水质指标、水环境问题治理对象的分布 |

| 信息图表 | 监测站指标信息、水质达标情况、治理对象类型、治理对象概况 | |

| 表单 | 治理目标、整治措施 | |

| 水生态修复图组 | 地图 | 河岸带植被资源、水生生物、生态保护红线、断头河、河道健康评估结果的分布 |

| 信息图表 | 河岸带植被资源面积、水生生物种类及数量、断头河数量、河道健康评估值 | |

| 执法监管图组 | 地图 | 巡查人员轨迹、巡河上报问题的位置 |

| 信息图表 | 巡查次数、巡查频率、巡河问题类型、已解决及待解决问题情况 | |

| 表单 | 巡河人员信息、巡河问题信息 |

表2 水环境治理主题界面的色彩配置方案Tab. 2 Color configuration scheme for water environment management interface |

| 基调色 | 专题色 | |||

|---|---|---|---|---|

| 地图符号 | 图表 | 文本 | ||

|  |  |  |  |

|  |  |  | |

|  | |||

|  | |||

|  | |||

表3 测试结果与PSSUQ版本3规范数据对比Tab. 3 Comparison of test results with PSSUQ Version 3 specification data |

| 评估类别 | 测试组 专业用户 | 测试组 非专业用户 | 测试组 所有用户 | 参考下限 | 参考 平均值 | 参考上限 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 整体质量 | 2.71 | 2.99 | 2.85 | 2.62 | 2.82 | 3.02 |

| 系统质量 | 2.65 | 3.08 | 2.87 | 2.57 | 2.8 | 3.02 |

| 信息质量 | 2.89 | 3.12 | 3.01 | 2.79 | 3.02 | 3.24 |

| 界面质量 | 2.52 | 2.65 | 2.59 | 2.28 | 2.49 | 2.71 |

感谢上海普适导航科技股份有限公司在论文研究过程中针对河道管理需求调研、实验样区选取、实验数据、用户意见反馈等方面给予的大力支持与帮助!

| [1] |

|

| [2] |

中华人民共和国中央人民政府. 中方发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》[EB/OL].(2016-10-13)[2024-05-07]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-10/13/content_5118514.htm.

[The State Council of the People's Republic of China. China’s National Plan on Implementing of the 2030 Agenda for Sustainable Development[EB/OL].(2016-10-13)[2024-05-07]. https://www.gov.cn/xinwen/2016-10/13/content_5118514.htm.]

|

| [3] |

张肖. 河道堤防管理与维护[M]. 南京: 河海大学出版社, 2006.

[

|

| [4] |

关于全面推行河长制的意见[J]. 水利发展研究, 2016, 16(12):1-2.

[Opinions on fully implementing the river chief system[J]. Water Resources Development Research. 2016, 16(12):1-2.]

|

| [5] |

王占魁, 潘武汉, 吴建兴, 等. 智慧水利领域研究热点的文献计量与可视化分析[J/OL]. 人民珠江, 2024(2024-04-02). https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1037.tv.20240401.1449.004.html.

[

|

| [6] |

陈述, 纪勤, 陈云, 等. 基于知识图谱的智慧水利研究进展[J]. 河海大学学报(自然科学版), 2023, 51(3):143-153.

[

|

| [7] |

谢明霞. 数字孪生水利内涵及应用场景研究[J]. 人民长江, 2024, 55(2):245-251,264.

[

|

| [8] |

郑学东. 空间信息技术在水利行业的应用回顾与展望[J]. 长江科学院院报, 2021, 38(10):167-173.

[

|

| [9] |

王晓莹, 孔千慧, 戴梦圆, 等. 数字孪生水利技术赋能河长制的实现路径与对策[J]. 水利经济, 2023, 41(4):75-81.

[

|

| [10] |

马晨燕, 崔越, 白少云. 基于河长制的黄河流域水环境地图可视化[J]. 测绘地理信息, 2021, 46(1):53-57.

[

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

中华人民共和国水利部. 工作方案[EB/OL].(2017-08-02)[2024-05-07]. http://www.mwr.gov.cn/ztpd/gzzt/hzz/gzjz/gzfa/.

[The ministry of water resources of the People's Republic of China. Work plan[EB/OL]. (2017-08-02)[2024-05-07]. http://www.mwr.gov.cn/ztpd/gzzt/hzz/gzjz/gzfa/.]

|

| [24] |

中华人民共和国水利部. 防汛抗旱用图图式: SL 73.7—2013[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2013.

[Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Cartographic symbols for flood control and drought relief maps: SL 73.7—2013[S]. Beijing: China Water & Power Press, 2013.]

|

| [25] |

中华人民共和国水利部. 水利空间要素图式与表达规范:SL/T 730—2015[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2015.

[Ministry of Water Resources of the People's Republic of China. Specifications for cartographic symbols and expressions of spatial features in water resources: SL/T 730—2015[S]. Beijing: China Water & Power Press, 2013.]

|

| [26] |

闾国年, 袁林旺, 陈旻, 等. 地理信息学科发展的思考[J]. 地球信息科学学报, 2024, 26(4):767-778.

[

|

| [27] |

刘晓艳, 田兆炜, 周静怡, 等. 河道健康管理本体模型构建与数据存储方法设计[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2023, 51(7):1018-1024.

[

|

| [28] |

闾国年, 俞肇元, 袁林旺, 等. 地图学的未来是场景学吗?[J]. 地球信息科学学报, 2018, 20(1):1-6.

[

|

| [29] |

王令琦, 杜清运, 苏世亮, 等. 面向国土空间规划的“三调”地图产品体系设计[J]. 地理信息世界, 2020, 27(4):102-108.

[

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

郭倩雯. 大屏幕认知研究及其在界面设计中的应用[D]. 北京: 北京邮电大学, 2015.

[

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

陈建香. 面向用户的地图交互方式的比较与应用研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2012.

[

|

| [42] |

中国环境监测总站. 国家地表水水质自动监测实时数据发布系统[EB/OL].[2024-05-07]. https://szzdjc.cnemc.cn:8070/GJZ/Business/Publish/Main.html.

[China National Environmental Monitoring Centre. Real time data release system for automatic monitoring of national surface water quality[EB/OL]. [2024-05-07]. https://szzdjc.cnemc.cn:8070/GJZ/Business/Publish/Main.html.]

|

| [43] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |