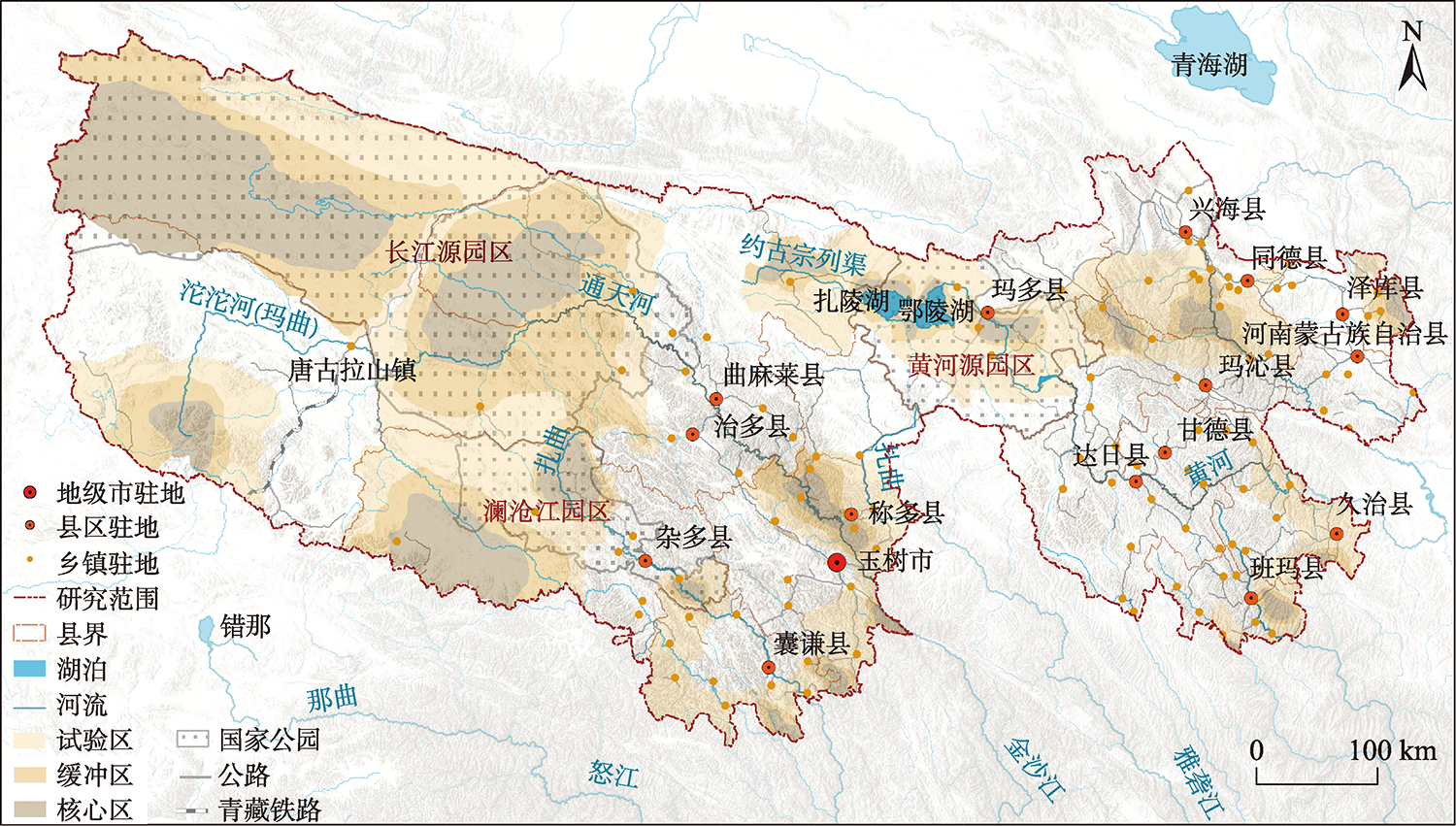

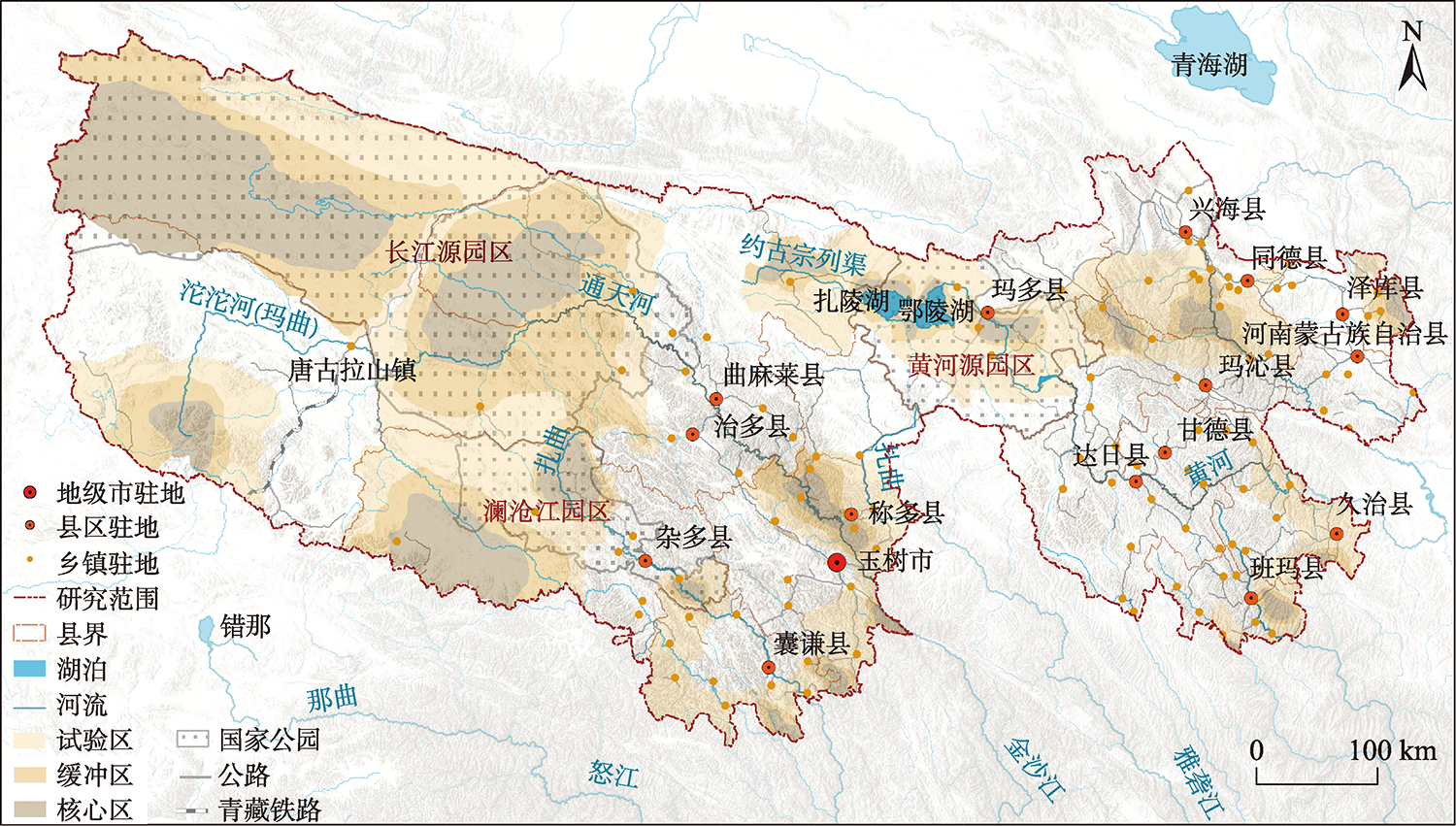

三江源地区“三区空间”时空演化及驱动机制分析(1992―2020年)

|

张轲(1986— ),女,河南驻马店人,博士生,主要研究方向为国土空间规划。E-mail: 365161869@qq.com |

收稿日期: 2022-04-06

修回日期: 2022-05-20

网络出版日期: 2022-11-25

基金资助

国家发展改革委员会重大事项委托项目(201708)

Spatial-temporal Evolution Characteristics and Mechanism of “Three-Function Space” in the Three-Rivers Headwaters' Region from 1992 to 2020

Received date: 2022-04-06

Revised date: 2022-05-20

Online published: 2022-11-25

Supported by

Major Issues of the National Development and Reform Commission Entrusted the Project(201708)

三江源地区是国家重要生态安全屏障和生态文明先行示范区。科学认知三江源地区生态空间、农业空间、城镇空间的空间格局演变特征及驱动机制,对于促进国土空间格局优化具有重要意义。首先从单一土地利用类型入手,分析1992―2020年的变化特征;然后结合土地分类和量化评价辨识出农牧空间,进而界定出“三区空间”并对其演变特征进行分析;最后,利用地理探测器分析变化背后的驱动机制。结果表明:① 三江源地区城镇空间增幅达774.56%;生态空间和农业空间以2005年和2015年为转折点,分别呈“U”字型和倒“U”字型变化趋势;② 研究区仅发生了4种交叉转换:生态空间转农业空间规模为1154.1 km²,多发生在气候变化主导区,转化量大但速度在逐步放缓;农业空间转生态空间规模为1140.8 km²,多分布在气候与人类活动共同作用区,转化速度呈明显变快趋势;农业空间和生态空间转为城镇空间的总量分别为41.0 km²和12.3 km²,多分布在县(市)驻地镇附近,转化速度在三个阶段表现为“缓慢增长―变快―减缓”的态势;③ 地理基础条件是“三区空间”格局演化的基本动力和前提,制约着交叉转换的位置和方向;社会经济因素是演化的关键驱动力,对交叉转换规模和速度均具有显著影响;生态保护政策在2005年之后驱动作用显著,尤其在“生态―农业”空间的相互置换过程中发挥着稳定作用。本研究可为牧业地区主体功能降尺度传导和国土空间用途管制提供新思路,可应用于三江源地区生态环境保护决策和各级国土空间规划编制工作。

张轲 , 魏伟 , 周婕 , 尹力 , 夏俊楠 . 三江源地区“三区空间”时空演化及驱动机制分析(1992―2020年)[J]. 地球信息科学学报, 2022 , 24(9) : 1755 -1770 . DOI: 10.12082/dqxxkx.2022.220157

The Three-River Headwaters region is an important national ecological security barrier and ecological civilization demonstration area. It is of great significance to quantify the evolution characteristics and driving mechanism of spatial patterns of the ecological space, agricultural space, and urban space in this area. Firstly, the change characteristics of every single land use type from 1992 to 2020 were analyzed. Secondly, combining with land classification and quantitative evaluation, the agriculture and animal husbandry space was identified, and the " three-function space " was further defined and its evolution characteristics were analyzed. Finally, the geodetector was used to analyze the driving mechanism behind the changes. The results show that: (1) The urban space growth rate in the Three-River Headwaters region was 774.56%. The decrease of ecological space and agricultural space was very small, but the dynamic transformation was obvious. The turning point of ecological space and agricultural space changes is 2005 and 2015, with a u-shaped trend and an inverted U-shaped trend, respectively; (2) There are four types of cross-transformation in the study area. The area of ecological space converted to agricultural space is 1154.1km², and most of the transformation occurred in the dominant climate change zone, with a large amount but a slow rate. The area of agricultural space to ecological space is 1140.8km², which is mainly distributed in areas with climate and human activities, and the transformation speed is obviously faster. The total amount of agricultural space and ecological space converted into urban space is 41.0 km² and 12.3 km², respectively, mostly distributed in central cities and towns. The transformation rate shows a trend of "slow growth, faster growth, and slower growth" in three stages; (3) The basic geographical condition is the primary driving force of the evolution of " three-function space ", which restricts the location and direction of the cross transformation. Social and economic factors are the key driving forces of evolution and have a significant impact on the scale and speed of cross transformation. After 2005, ecological protection policies began to play an important role, especially in the process of "ecology-agriculture" cross transformation. This study provides a new idea for the downscaling of the main function of animal husbandry areas and the control of territorial space usage, which can be applied to the decision-making of ecological environment protection and the formulation of territorial space planning at all levels in the Three-River Headwaters region.

表1 数据来源Tab. 1 Data sources |

| 数据分类 | 数据名称 | 来源 |

|---|---|---|

| 土地利用基础数据 | 欧空局(1992—2020)全球土地覆盖数据集 | http://maps.elie.ucl.ac.be/CCI |

| 全国1:100万基础地理信息数据(2017) | https://www.ngcc.cn/ | |

| 农牧空间适宜性评价数据 | 中国气候区划数据集(1978) | https://www.resdc.cn/ |

| 90m分辨率的中国数字高程模型DEM数据(2003) | https://www.gscloud.cn/ | |

| 驱动机制分析数据 | 1:100万中国植被图集(2019) | http://data.tpdc.ac.cn (侯学煜. 1:100万中国植被图. 国家青藏高原科学数据中心,2019) |

| 中国雪深长时间序列数据集(1979—2020) | http://data.tpdc.ac.cn (车涛, 戴礼云. 中国雪深长时间序列数据集(1979-2020). 国家青藏高原科学数据中心,2015) | |

| 《青海省主体功能区规划》(2014) | http://www.gov.cn | |

| 自然地理数据 | Arcgis处理的DEM数据 | |

| 各年度社会经济数据 | 中国县域统计年鉴(2000—2019)、中国县城建设统计年鉴(2015)、各州统计年鉴及州、县统计局 |

表2 三江源地区“三区空间”分类方案Tab. 2 The classification scheme of three-function space in the Three-River Headwaters region |

| 空间类型 | 土地类型 | 原类型 |

|---|---|---|

| 农业空间 | 耕地 | 农田;以农田为主的农林牧交错区 |

| 草地(农牧) | 草地;以草本植物为主的林灌草交错带;灌丛;地衣和苔藓;稀疏植被(树灌草);稀疏草原;灌丛或草本植被覆盖的湿地 | |

| 生态空间 | 草地(生态) | 同上 |

| 林地 | 林地;自然植被和农作物交错带;阔叶林;针叶林;阔叶针叶混交林;林草混交带 | |

| 未利用土地 | 未利用土地 | |

| 水体 | 水体;永久冰雪 | |

| 城镇空间 | 城镇 | 城区 |

表3 变量和指标说明Tab. 3 Description of variables and indicators |

| 影响因子维度 | 自变量名称 | 计算方法 |

|---|---|---|

| 地理 | 地形起伏度X1 | ArcGIS栅格统计 |

| 坡度X2 | ArcGIS栅格统计 | |

| 雪深X3 | ArcGIS栅格统计 | |

| 到县城驻地的平均距离X4 | ArcGIS欧式距离分析 | |

| 到铁路的平均距离X5 | ArcGIS欧式距离分析 | |

| 到公路的平均距离X6 | ArcGIS欧式距离分析 | |

| 社会 | 人口数量X7 | 统计年鉴获取 |

| 城镇化率X8 | 城镇户籍人口/总户籍人口 | |

| 经济 | 地方一般预算收入X9 | 统计年鉴获取 |

| 地方一般预算支出X10 | 统计年鉴获取 | |

| 居民储蓄X11 | 统计年鉴获取 | |

| 一产产值X12 | 统计年鉴获取 | |

| 文化旅游收入X13 | 统计年鉴获取 | |

| 政策 | 禁牧补贴X14 | 统计年鉴获取 |

| 保护区面积X15 | ArcGIS矢量统计 | |

| 文化 | 寺庙数量X16 | 统计年鉴获取 |

表4 三江源各时段用地类型面积统计Tab. 4 Statistical table of land use type area in each period of the Three-River Headwaters region |

| 面积/km2 | 1992—2020年 用地变化量/km2 | 1992—2020年 用地变化幅度/% | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1992年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |||

| 耕地 | 20 113.25 | 20 113.83 | 20 744.00 | 21 022.98 | 21 076.95 | 21 010.66 | 20 797.96 | 684.71 | 3.40 |

| 林地 | 13 734.33 | 13 703.39 | 13 845.41 | 13 520.39 | 13 511.89 | 13 479.23 | 13 362.99 | -371.34 | -2.70 |

| 草地 | 304 848.90 | 304 883.85 | 303 786.44 | 303 525.13 | 303 393.71 | 303 503.26 | 301 133.46 | -3715.43 | -1.22 |

| 城镇 | 6.88 | 6.88 | 8.21 | 16.52 | 27.32 | 46.99 | 60.17 | 53.29 | 775.00 |

| 未利用土地 | 8767.05 | 8773.93 | 9299.90 | 9474.21 | 9409.83 | 9281.85 | 11 933.97 | 3166.92 | 36.12 |

| 水体 | 9785.76 | 9774.30 | 9572.20 | 9696.94 | 9836.48 | 9934.18 | 9967.61 | 181.85 | 1.86 |

| 合计 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | — | — |

表5 2020年三江源“三区空间”构成Tab. 5 Composition of three-function Space of the Three-River Headwaters region in 2020 |

| 空间类型 | 总量/km2 | 占比/% | 各类构成要素占比 |

|---|---|---|---|

| 生态空间 | 221 294.39 | 61.94 | 草地(生态)84%,林地6%,水体5%,未利用土地5% |

| 农业空间 | 135 901.61 | 38.04 | 耕地15%,草地(农牧)85% |

| 城镇空间 | 60.17 | 0.02 | 禁建区占15%,限建区占85% |

表6 1992―2020年三江源地区“三区空间”面积数据Tab. 6 Data of three-function space in the Three-River Headwaters region from 1992 to 2020 |

| 空间类型 | 面积/km2 | 1992—2020年 变化值/km² | 1992—2020年变化 幅度/% | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1992年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | |||

| 生态空间 | 221 320.08 | 221 309.96 | 221 113.88 | 220 851.80 | 220 831.17 | 220 858.77 | 221 294.39 | -25.69 | -0.01 |

| 农业空间 | 135 929.21 | 135 939.33 | 136 134.08 | 136 387.85 | 136 397.68 | 136 350.41 | 135 901.61 | -27.60 | -0.02 |

| 城镇空间 | 6.88 | 6.88 | 8.21 | 16.52 | 27.32 | 46.99 | 60.17 | +53.29 | 775.0 |

| 合计 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | 357 256.17 | — | — |

图4 1992―2020年三江源地区“三区空间”交叉转化Fig. 4 Cross-conversion map of three-function space in the Three-River Headwaters region from 1992 to 2020 |

表7 1992―2020年三江源地区“三区空间”交叉转化数据Tab. 7 Data of cross-conversion of three-function space in the Three-River Headwaters region from 1992 to 2020 |

| 转换类型 | 1992―2005年 | 2005―2015年 | 2015―2020年 | 1992―2020年 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 转换面积 /km2 | 年均变 化率/% | 占同期转换总面积比例/% | 转换面积 /km2 | 年均变化率/% | 占同期转换总面积比例/% | 转换面积 /km2 | 年均变化率/% | 占同期转换总面积比例 | 转换面积/km2 | 占同期转换总面积比例/% | |||

| 生态→农业 | 944.5 | 6.3 | 65.9 | 132.0 | 1.1 | 42.9 | 77.7 | 1.3 | 12.8 | 1154.1 | 49.1 | ||

| 农业→生态 | 478.9 | 3.2 | 33.4 | 145.5 | 1.3 | 47.3 | 516.4 | 9.1 | 85.0 | 1140.8 | 48.6 | ||

| 农业→城镇 | 7.0 | 1.3 | 0.5 | 23.9 | 5.8 | 7.8 | 10.1 | 4.9 | 1.7 | 41.0 | 1.7 | ||

| 生态→城镇 | 2.7 | 1.7 | 0.2 | 6.6 | 5.3 | 2.1 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 12.3 | 0.5 | ||

| 合计 | 1433.0 | 4.7 | 100.0 | 308.0 | 1.3 | 100.0 | 607.3 | 5.2 | 100.0 | 2348.2 | 100.0 | ||

表8 地理类影响因子地理探测结果Tab. 8 Geographical detection results of geographical factors |

| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | |

| Y1 | 0.22 | 0.40*** | 0.22 | 0.14 | 0.41*** | 0.12 | 0.16*** | 0.35*** | 0.18 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21*** | 0.78*** | 0.50*** | 0.34*** | 0.19*** | 0.27 |

| Y2 | 0.32** | 0.33*** | 0.13 | 0.30*** | 0.20*** | 0.11 | 0.26** | 0.19** | 0.14** | 0.09 | 0.07 | 0.17** | 0.88*** | 0.60*** | 0.15** | 0.29*** | 0.09 | 0.32*** |

| Y3 | 0.28** | 0.31*** | 0.23** | 0.22*** | 0.16*** | 0.13** | 0.17** | 0.14** | 0.11 | 0.90*** | 0.32** | 0.77*** | 0.24*** | 0.57*** | 0.25*** | 0.25*** | 0.19** | 0.39*** |

| Y4 | 0.43*** | 0.25** | 0.29*** | 0.32*** | 0.11 | 0.18** | 0.26*** | 0.10 | 0.17*** | 0.09 | 0.55*** | 0.62*** | 0.87*** | 0.41*** | 0.36*** | 0.13** | 0.39*** | 0.29*** |

注:**:在10%置信水平下显著;***:在5%置信水平下显著。S1:第一阶段1992—2005年;S2:第二阶段2006—2015年;S3:第三阶段2016—2020年。Y1:生态空间→城镇空间;Y2:农业空间→城镇空间;Y3:农业空间→生态空间;Y4:生态空间→农业空间。 |

表9 社会类影响因子地理探测结果Tab. 9 Geographical detection results of social factors |

| X7 | X8 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | ||

| Y1 | 0.24*** | 0.65*** | 0.41*** | 0.26*** | 0.05 | 0.15 | |

| Y2 | 0.43*** | 0.67*** | 0.26*** | 0.51*** | 0.08 | 0.31 | |

| Y3 | 0.16** | 0.87*** | 0.80*** | 0.19*** | 0.50*** | 0.48*** | |

| Y4 | 0.45*** | 0.86*** | 0.66*** | 0.54*** | 0.67*** | 0.65*** | |

注:**:在10%置信水平下显著;***:在5%置信水平下显著。S1:第一阶段1992—2005年;S2:第二阶段2006—2015年;S3:第三阶段2016—2020年。Y1:生态空间→城镇空间;Y2:农业空间→城镇空间;Y3:农业空间→生态空间;Y4:生态空间→农业空间。 |

表10 经济类影响因子地理探测结果Tab. 10 Geographical detection results of economicfactors |

| X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | |

| Y1 | 0.38*** | 0.39*** | 0.24 | 0.01 | 0.32*** | 0.51*** | 0.01 | 0.95*** | 0.31 | 0.38*** | 0.71*** | 0.15 | — | — | 0.58*** |

| Y2 | 0.83*** | 0.34*** | 0.17** | 0.85*** | 0.42*** | 0.24 | 0.86*** | 0.78*** | 0.16 | 0.64*** | 0.80*** | 0.10 | — | — | 0.32*** |

| Y3 | 0.52*** | 0.42*** | 0.76*** | 0.67*** | 0.30*** | 0.21*** | 0.71*** | 0.39*** | 0.36*** | 0.08 | 0.79*** | 0.22*** | — | — | 0.39*** |

| Y4 | 0.75*** | 0.58*** | 0.55*** | 0.75*** | 0.21 | 0.15** | 0.79*** | 0.25*** | 0.27*** | 0.73*** | 0.76*** | 0.17*** | — | — | 0.52*** |

注:**:在10%置信水平下显著;***:在5%置信水平下显著。S1:第一阶段1992—2005年;S2:第二阶段2006—2015年;S3:第三阶段2016—2020年。Y1:生态空间→城镇空间;Y2:农业空间→城镇空间;Y3:农业空间→生态空间;Y4:生态空间→农业空间。 |

表11 政策、文化类影响因子地理探测结果Tab. 11 Geographical detection results of policy and culture factors |

| X14 | X15 | X16 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | |

| Y1 | — | — | 0.65*** | 0.16*** | 0.39*** | 0.32*** | 0.19*** | 0.86*** | 0.45*** |

| Y2 | — | — | 0.29*** | 0.51*** | 0.24*** | 0.28 | 0.71*** | 0.74*** | 0.14 |

| Y3 | — | — | 0.57*** | 0.94*** | 0.56*** | 0.93*** | 0.21*** | 0.63*** | 0.15** |

| Y4 | — | — | 0.57*** | 0.46*** | 0.77*** | 0.66*** | 0.97*** | 0.28*** | 0.23*** |

注:**:在10%置信水平下显著;***:在5%置信水平下显著。S1:第一阶段1992—2005年;S2:第二阶段2006—2015年;S3:第三阶段2016—2020年。Y1:生态空间→城镇空间;Y2:农业空间→城镇空间;Y3:农业空间→生态空间;Y4:生态空间→农业空间。 |

| [1] |

|

| [2] |

中华人民共和国中央人民政府. 中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见[EB/OL].

|

| [3] |

中华人民共和国中央人民政府. 中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》[EB/OL].

|

| [4] |

王颖, 刘学良, 魏旭红, 等. 区域空间规划的方法和实践初探——从“三生空间”到“三区三线”[J]. 城市规划学刊, 2018(4):65-74.

[

|

| [5] |

周侃, 樊杰, 盛科荣. 国土空间管控的方法与途径[J]. 地理研究, 2019, 38(10):2527-2540.

[

|

| [6] |

岳文泽, 王田雨, 甄延临. “三区三线”为核心的统一国土空间用途管制分区[J]. 中国土地科学, 2020, 34(5):52-59,68.

[

|

| [7] |

魏伟, 张轲, 周婕. 三江源地区人地关系研究综述及展望:基于“人、事、时、空”视角[J]. 地球科学进展, 2020, 35(1):26-37.

[

|

| [8] |

张镱锂, 刘林山, 王兆锋, 等. 青藏高原土地利用与覆被变化的时空特征[J]. 科学通报, 2019, 64(27):2865-2875.

[

|

| [9] |

陈琼, 张镱锂, 刘峰贵, 等. 黄河流域河源区土地利用变化及其影响研究综述[J]. 资源科学, 2020, 42(3):446-459.

[

|

| [10] |

|

| [11] |

刘璐璐, 曹巍, 邵全琴. 近30年来长江源区与黄河源区土地覆被及其变化对比分析[J]. 地理科学, 2017, 37(2):311-320.

[

|

| [12] |

肖建设, 乔斌, 陈国茜, 等. 黄河源区玛多县土地利用和生态系统服务价值的演变[J]. 生态学报, 2020, 40(2):510-521.

[

|

| [13] |

刘纪远, 徐新良, 邵全琴. 近30年来青海三江源地区草地退化的时空特征[J]. 地理学报, 2008, 63(4):364-376.

[

|

| [14] |

许茜, 李奇, 陈懂懂, 等. 近40 a三江源地区土地利用变化动态分析及预测[J]. 干旱区研究, 2018, 35(3):695-704.

[

|

| [15] |

郝爱华, 薛娴, 彭飞, 等. 青藏高原典型草地植被退化与土壤退化研究[J]. 生态学报, 2020, 40(3):964-975.

[

|

| [16] |

王根绪, 郭晓寅, 程国栋. 黄河源区景观格局与生态功能的动态变化[J]. 生态学报, 2002, 22(10):1587-1598.

[

|

| [17] |

曾瑜皙, 钟林生, 虞虎. 气候变化背景下青海省三江源地区游憩功能格局演变[J]. 生态学报, 2021, 41(3):886-900.

[

|

| [18] |

魏伟, 缪江波, 夏俊楠, 等. 湖北省长江经济带沿岸地区“三区空间”演化特征及机制分析(2010—2017)[J]. 经济地理, 2020, 40(2):132-142.

[

|

| [19] |

魏伟, 尹力, 谢波, 等. 国土空间规划背景下黄河流域“三区空间”演化特征及机制[J]. 经济地理, 2022, 42(3):44-55,86.

[

|

| [20] |

李元春, 葛静, 侯蒙京, 等. 基于CCI-LC数据的甘南和川西北地区土地覆盖类型时空动态分布及草地面积变化驱动力研究[J]. 草业学报, 2020, 29(3):1-15.

[

|

| [21] |

岳文泽, 韦静娴, 陈阳. 国土空间开发适宜性评价的反思[J]. 中国土地科学, 2021, 35(10):1-10.

[

|

| [22] |

|

| [23] |

王劲峰, 徐成东. 地理探测器:原理与展望[J]. 地理学报, 2017, 72(1):116-134.

[

|

| [24] |

邵全琴, 樊江文, 刘纪远, 等. 基于目标的三江源生态保护和建设一期工程生态成效评估及政策建议[J]. 中国科学院院刊, 2017, 32(1):35-44.

[

|

| [25] |

马晓芳, 黄晓东, 邓婕, 等. 青海牧区雪灾综合风险评估[J]. 草业学报, 2017, 26(2):10-20.

[

|

| [26] |

钟水映, 冯英杰. 生态移民工程与生态系统可持续发展的系统动力学研究——以三江源地区生态移民为例[J]. 中国人口·资源与环境, 2018, 28(11):10-19.

[

|

| [27] |

王向涛, 陈懂懂. 三江源草地GNDVI年际波动及其沿海拔梯度敏感性分析[J]. 生态环境学报, 2018, 27(8):1411-1416.

[

|

| [28] |

丁成翔, 杨晓霞, 董全民. 青藏高原高寒草原放牧方式对植被、土壤及微生物群落的影响[J]. 草地学报, 2020, 28(1):159-169.

[

|

| [29] |

宋瑞玲, 王昊, 张迪, 等. 基于MODIS-EVI评估三江源高寒草地的保护成效[J]. 生物多样性, 2018, 26(2):149-157.

[

|

| [30] |

徐新良, 王靓, 李静, 等. 三江源生态工程实施以来草地恢复态势及现状分析[J]. 地球信息科学学报, 2017, 19(1):50-58.

[

|

| [31] |

李世铭, 张再生, 陈坤峰. 情感纽带作用下社区参与生态保护的集体行动——基于三江源国家公园样本的实证研究[J]. 青海民族研究, 2020, 31(4):186-195.

[

|

| [32] |

秦大河. 三江源区生态保护与可持续发展[M]. 北京: 科学出版社, 2014.

[

|

| [33] |

杜发春. 三江源生态移民研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2014.

[

|

| [34] |

才吉卓玛. 青海果洛州藏传佛教寺院与传统生态观[J]. 法音, 2015(4):24-27.

[

|

| [35] |

钱慧, 裴新生, 秦军, 等. 系统思维下国土空间规划中的农业空间规划研究[J]. 城市规划学刊, 2021(3):74-81.

[

|

| [36] |

杨俊岭, 李建成. 青海省测绘地理信息局,武汉大学主编. 三江源头科学考察地图集[M]. 北京: 中国地图出版社, 2015.

[

|

/

| 〈 |

|

〉 |